来源:誰最中國

本网讯:

中国古代曾出现过两个最重要的文化高峰,

一个是周秦时期的“诸子百家”,一个魏晋时期的“魏晋风度”。

前者的出现,基本奠定了中国人几千年来的思维和情感;

而后者,则在自身文化艺术辉煌的同时,也为唐宋及明清的文化艺术发展提供了走向。

魏晋时期,屈指算算不过二三百年光景,虽然这二三百年是中国历史上社会秩序和政治制度最混乱痛苦的,但是,在思想精神领域,在文化艺术方面,却是极自由,极丰富,最富有智慧和热情的一个时代之一。这个时代,出现了王羲之父子的字,顾恺之、陆探微的画,戴逵,戴顒的雕塑,以及嵇康的广陵散,曹植、阮籍、陶潜、谢灵运的诗,还有如郦道元,杨衒之的写景文,刘义庆的纪实散文,刘勰的文艺理论等等,大到云岗、龙门铸造的佛像,小到茶叶和朱砂印泥的发现与发明,都是光芒万丈,前无古人。

魏晋时期为何会产生这么一个艺术高峰?出现这么一个大美时代?

当时的政治腐朽和社会动荡提供了机会。魏晋时期,仅大小国家就先后产生过几十个,而大小皇帝竟也多达一百大几,几乎是过不了几年就会发生大悲剧,社会秩序就会发生大解体,大崩溃。所以,生活在那个时代的人思想想不活跃都不行,尤其是社会生活和政治制度连绵不绝地震荡,使美与丑,真与假,高贵与残忍,圣洁与恶魔全部显现,并且表现到极至。

也正是这些原因,那个时代的有学问的人开始分化,出现了给官不做的人、归隐自然的人、崇尚个性的人、信仰自由的人,当这些人把时间和精力,把智慧和才华统统转寄到文化艺术上时,那个时代的文化艺术没法不勃发,不壮硕,不大美。虽说也出现了一些怪僻的人和荒唐的事,可总的发展走向也是朝着高品位、大境界。

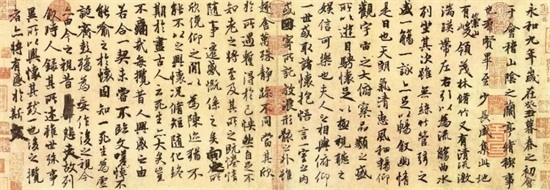

魏晋时期最具代表性的大美艺术,是以王羲之父子为代表的书法艺术。王氏父子行草的成名,从根本上讲是他们人格中风神潇洒,不滞于物,向往自由,希望心灵无羁的结晶。这也是行草艺术的神机。行草讲究无法而有法,讲究一点一拂皆有情趣,讲究一气呵成,自在行游。这种超妙的艺术,只有望破红尘的晋人,只有萧散超脱的晋人,才能心手相应,登峰造极。不是吗?直至现代哪个敢说自己的书法艺术超过了王羲之!难怪唐太宗李世民要把他的神品《兰亭帖》带进墓穴。难怪乾隆要在养心殿辟出一间“三希堂”,珍藏王氏父子的《快雪时晴帖》和《中秋帖》。

晋人书法的特色,在于能尽各字的真态,每个字都经过灵魂!唐代张怀瓘《书断》中曾评价王羲之、王献之为代表的晋人书法时,说:……晋人书法情驰神纵,超逸优游,临事制宜,从意适便,有如风行雨散,润色开花,最为风流也……他赞颂王氏父子:羲之秉其行之要,献之执行草之权,父之灵和,子之神俊,皆古今之独绝也。他的这两段话,不但说出了行草艺术的精神,而且还将晋人自由潇洒的艺术人格形容尽致。

晋人书法为什么能如此高超,我想除去勤奋、天赋、功底之外,其最直接的因素,是当时提倡的空灵的玄学,帮助了他们在精神上和个性上得到了空前的解放,他们这种被解放出来的精神和个性,找到了最具体最合适的艺术表现形式——书法。

南北朝以后,晋人书艺中的“神理”,逐渐被整理成“法”,成了后人学书的“法则”。不是吗?唐宋时代的虞世南、褚遂良、米芾、蔡襄,一生都在力追晋人萧散的风致,虽说也把字写到了出神入化的地步,但怎么看都没有晋人洒脱自然,不像晋人秋水无尘。

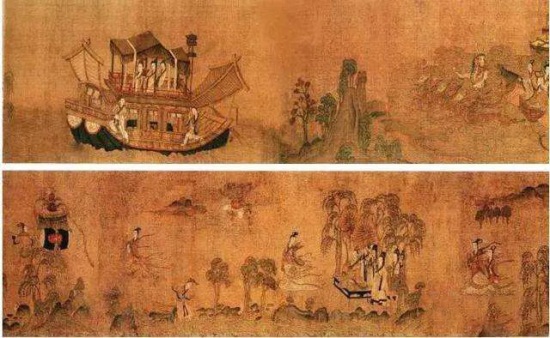

魏晋时期在绘画方面,虽没有出现象王羲之父子那样辉煌的“珠峰”,但却有为人风趣,爱开玩笑,人称“才绝、画绝、痴绝”的一代宗师——顾恺之。顾恺之的人物画,是中国人物画的“远祖”,他依据曹植的诗篇《洛神赋》的情节,忠实绘画的长卷《洛神赋》,一直被我国视为珍宝。他的人物造型,传神精妙,气韵生动。他笔下的线条,有如春蚕吐丝,又似春云浮空。他不仅人物、肖像画得捧,而且在花卉、山水、走兽、鱼虫方面无不兼长。他是我国古代画家中的全才,被誉为“画圣”。东晋名士谢安曾赞他,顾长康画,有苍生来所天。就是说,顾长康的画,是自有人类以来所没有的。

顾恺之的画是非常受人推崇和令人敬仰的,在死去三百多年后,有一位大诗人专门赶到南京,不为其它目的,只为瞻仰顾恺之的杰作。他在夜色之中,悄悄走进城南著名的瓦棺寺,他举起手中的油灯,良久地停留在顾恺之的画前。这位诗人,就是提示我们要“语不惊人死不休”的杜甫;他观的大型壁画,是顾恺之闭门一个月绘制的《维摩诘居士像》。他观后说:唯一忘不掉的是神妙,唯一想不起的是饥锇。

继顾之后,画家宗炳和陆探微又开创了讲究简约、幽深、玄远意境的中国山水画。中国山水画从众多体裁中独立出来,就是从晋末开始。

晋人的山水画凭什么能一峰鹤立?

晋人崇尚自然,热爱山水。晋人欣赏山水,是由实入虚和即实即虚的,晋人以自身超然致远的胸襟,以深厚玄学的意味,来体会自然,体会山水。所以,晋人眼中的山水,是灵化的山水,是潇洒胸襟和高世之志的体现。

晋人对山水画的美学要求非常严格,对优秀的标准定的很高,也就是说在创作的过程中极力主张“雅”,主张“绝俗”,主张在把玩“现在”的同时,将生活中现量的素材,竭力寻求极量的丰富和充实,并且将全部的才学和情感寄于创作本身,不为其他目的,只为“无为而为”。

当画家宗炳将山水的灵性和“目送归鸿,手挥五弦”的构图悬于堂中,当画家陆探微将“千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼其上,若云蒸霞蔚”的画面展于世人;人们怎能不对晋人的技艺和艺境惊喜于色,偏爱尤佳。晋人创作山水画的过程,是物质精神化的过程。晋人的山水作品里有天地的精神!

晋人的山水画还有一项最大的贡献,他们开创了以老庄哲学为宇宙观,提倡简淡玄远的山水画,影响了中国山水画一千六百年,并且基本奠定晋以后中国山水画在世界画坛的特殊路线。最终,使中国绘画在世界上成为独特的一枝。

魏晋时期的文学也是一峰紧连一峰,一峰高于一峰的艺术山脉。那个时代出现了“三曹”(曹操、曹丕、曹植),三张(张载、张协、张亢),二陆(陆机、陆云),两潘(潘岳、潘尼),一左(左思)。从“建安七子”,到“竹林七贤”;从郦道元的《水泾注》,杨衒之的《洛阳伽蓝记》,到陶潜、谢灵运的田园山水诗;从陈寿《三国志》,刘勰的《文心雕龙》;到范晔的《后汉书》,刘义庆的《世说新语》,都表现出极高的文学修养,放射出极高的和艺术光辉。魏晋时期的文学与它的前朝相比,要比汉代更加自由和开放;与它身后的唐宋相比,虽没有唐宋成熟,但唐宋的成熟,却深受魏晋的影响。这就像没有沃土,哪有林木,更无繁花。这一点,也表现在李白和白居易对大谢、小谢极力的推崇上;表现在唐宋许多散文化的诗句,深受陶渊明散文化诗句的影响上。

魏晋文学的独树一帜,和他们精神高拔和思想解放紧密相连,以陶渊明和谢灵运的田园山水诗为例:当他们的内心情操和艺术境界与恬淡优美田园山水光风相碰时,他们很快会借助这“风光”,进入创作的化境,表现高超境界,表现致远思想。所以,他们往往随手写下的,都会境与神合,妙谛隽句俯拾皆是,真气扑人。

晋人有精妙的文学语言,有与众不同的表达方式,有高世之志和致远思想,所以,像《兰亭集序》,《桃花源记》这样篇章,才会在中国文学史上流芳千年。所以,像枕戈待旦刘琨,横江击楫的祖逖,雄武的桓温,勇于自新的周处,“囊萤夜读”的车胤,“锥刺骨”的孙敬等等人物,才会历经千载依然活在中国人的思想里和情感里。

魏晋时代的书法、绘画、文学,就像坚实的三足,支撑起了那个时代的大美,而为这三足不断提供钙质,提供力量的,是他们的人格和道德。

晋人的人格和道德美在何处?

如果细心阅读,就可从嵇康《与山巨源绝交书》里幽愤的情绪中体会出来;就会从陶渊明的《五柳先生传》里“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”的话语中折射出来。

他们的生活态度是超然的,蔼然的,并不像有些做官的俗儒,只想着钻营利禄,迷恋仕途。这也说明了他们价值观的丰富。

他们反对桎梏灵性的士代夫生活,反对做“变色人”,厌恶“小人”,富有同情心,愿意为穷人分忧。这一条,曾经享受过“副部级”待遇的阮光禄就有个故事:阮在郯。曾有好车,借者无不皆给。有人葬母,意欲借而不敢言。阮后闻之,叹曰:吾有车而使人不敢借,何以车为?遂焚之。一句话,不能为人民服务,我要车何用,烧了!

向往真性情,崇尚真善正,不予不善之人合作,不向邪恶妥协。这一点,性情侠义的嵇康表现的最为强烈。他的死就是因为他不理会权贵一时的钟会,遭钟会诬陷被司马昭杀掉的。他的殉道充满了悲壮美。

嵇康临刑东市,神气不变,索琴弹之,奏广陵散,曲终曰:袁孝尼尝请学此散,吾靳固不与,广陵散于今绝矣!

读完,的确想到了英雄主义和浪漫主义的结合。

嵇康临死前为什么还要这样做?难道不能弄点酒肉吃吃或者矢口大骂司马家族?我猜想,肯定是嵇康太重视人格美和道德美。晋人连死都这样,何况是活着?

魏晋时期的书法、绘画、文学以及人格和道德,共同组成了那个时代的大美。

魏晋的大美,就像一股股汹湧的激流,在中国历史文化的长河中,汇聚到了这里后,突然冲出瓶颈,变成了一片浩浩荡荡的洋面。这洋面,不仅成就了唐宋文化艺术的高峰,而且还深深地影响到明清和现代;这洋面,从此使中国文化艺术在这基础之上,变得更加宽阔和多元。

魏晋时期之所以能呈现大美,也是他们宁静澹泊、甘于寂寞、思想解放、精神高拔,在创作上讲究风骨体现节操,在艺术上倡导“无为而为”的结果。

时光一跃就是千年,与今相比,我们现在的社会秩序、精神文明和物质生活要比那个时代好之百倍,强之千倍,我们这个时代是个充分尊重艺术自由,充分鼓励艺术创新的时代,但是,这么好的条件却为何很难出现黄钟大吕的作品?很难出现大师和恒星呢?这是一个非常值得深思的问题。

试想如果陶渊明不辞官隐退,恐怕在中国文学史上就不会有《桃花源记》《归去来辞》。试想如果王羲之父子一请就上轿,整日在官场上“泡”,整日被案牍伤神伤心,恐怕他们父子也不会成为中国书法史上第一等的大师。陶渊明的成功,是因为他有独特的人生、独特的人格和独特的境界。王氏父子的成功,是因为他们甘于寂寞、宁静澹泊、乐于终身探索。

反观现在的我们,不是不执著、不勤勉、不才智,而是总显得耐不住、等不及,无法避免浮躁,拒绝诱惑,剔除杂念,人不如古人有大气象,在大境界上远远逊色于古人。不说那些喜欢媚俗,喜欢写“下身”吸引人的人,就说那些从事“严肃”的,誓愿在此道上苦心经营的人,又有几人能真正做到不为利所动?不为名所牵?不为座次所累?有几人能做到在艺术的道路上终身保持跋涉的热情和旺盛的探求精神?

我们这个时代不缺少大师的“苗子”,也不缺乏产生大师的环境,想当大师,可又这样那样不放手,可能吗?

“放下”看起来只是简单的两个字,但要做到,却需要更高的境界。

(责任编辑:王伟)