消息来源:经典艺术交流中心

本网讯:

致经典历史书画珍品

张择端 王希孟 赵孟頫

以下几幅作品在中国乃至世界绘画史上都是独一无二,具有重要的考史价值。

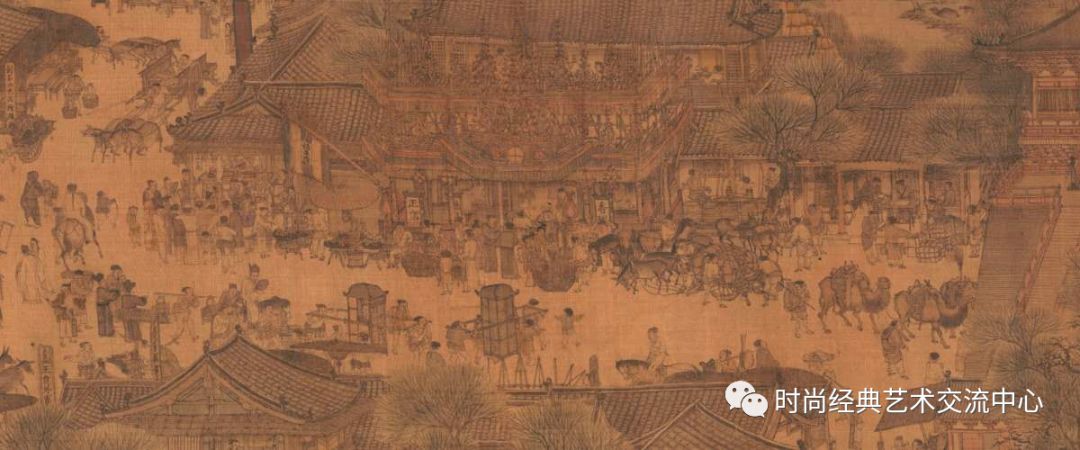

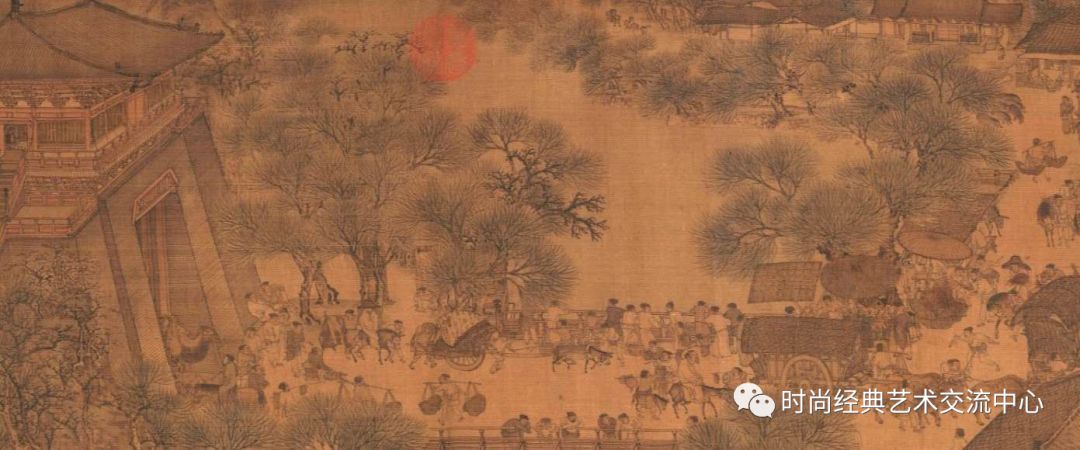

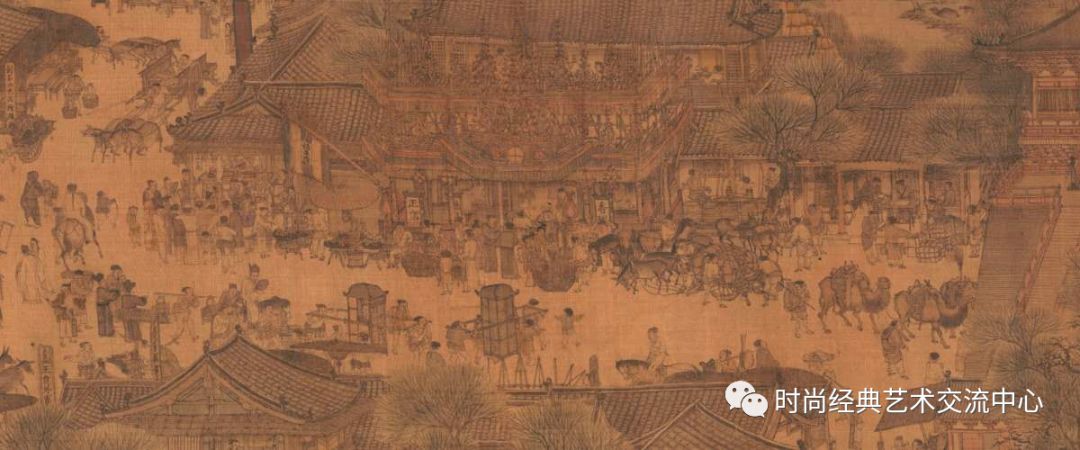

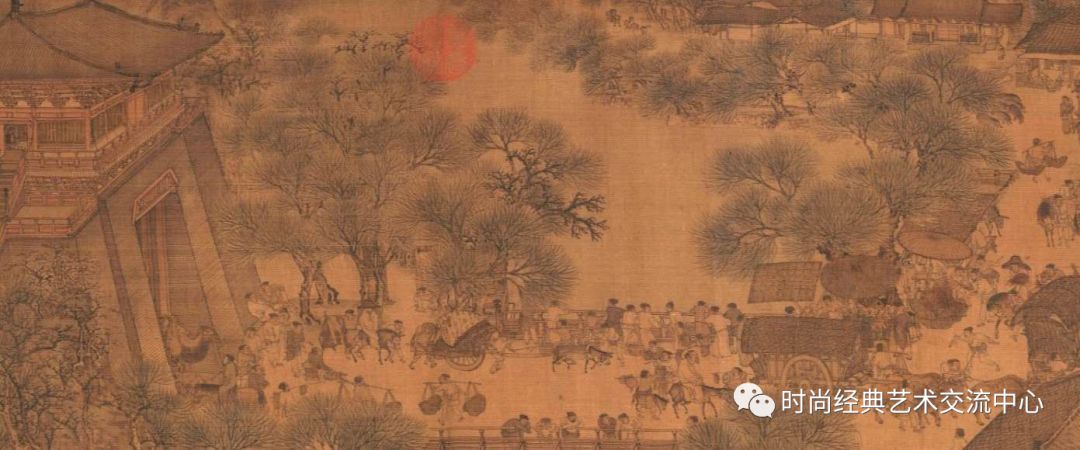

张择端 (1085年—1145年),字正道,汉族,琅琊东武(今山东诸城)人。北宋画家。宣和年间任翰林待诏。

张择端自幼好学,早年游学汴京(今河南开封),后习绘画。宋徽宗时供职翰林图画院,专工界画宫室,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。后“以失位家居,卖画为生,写有《西湖争标图》、《清明上河图》”。他是北宋末年杰出的现实画家,其作品大都失传,存世《清明上河图》、《金明池争标图》,为我国古代的艺术珍品。《清明上河图》作品现存北京故宫博物院。另外,天津艺术博物馆藏有署名“张择端”的小幅《西湖争标图》,系委托之作,该作品已经转到天津博物馆。《清明上河图》尚存,是《东京梦华录》、《圣畿赋》、《汴都赋》等著作的最佳图解,具有极大的考史价值,不只继承发展了久已经失传的中国古代风俗画,尤其继承了北宋前期历史风俗画的优良传统。北宋末年著名的画家。对于张择端的身世,史书上没有任何史料记载,千百年来一直是个难解之谜。有关《清明上河图》及作者的资料只有71个字的信息,这些信息就是现存于故宫博物院的《清明上河图》“石渠宝笈三编本”,后面第一个题跋者,金代人张著的跋文。跋文全文如下:“翰林张择端,字正道,东武人也。幼读书,游学于京师,后习绘事。本工其界画,尤嗜于舟车、市桥郭径,别成家数也。按向氏《评论图画记》云:《西湖争标图》、《清明上河图》选入神品,藏者宜宝之。”金人张著用行楷在《清明上河图》后面写下的这71个字的跋文,距北宋灭亡仅五十八年,张著的题跋是关于张择端身世最早的记载,也是世上惟一的记载(可称为孤证)。后世有关《清明上河图》及作者的依据皆源于这71个字。金人张著的题跋确实是最有价值的史料,也是对张择端身世最权威的记载。张著本人也没有确切的生卒年记载,《中州集》卷七有这样的文字记载:“著,字仲扬,永安人。泰和五年(公元1205年)以诗名,召见应制,称旨,特恩授监御府书画。” 可知张著为《清明上河图》作跋,是在其进入金内府的前19年,当时张著应该比较年轻。

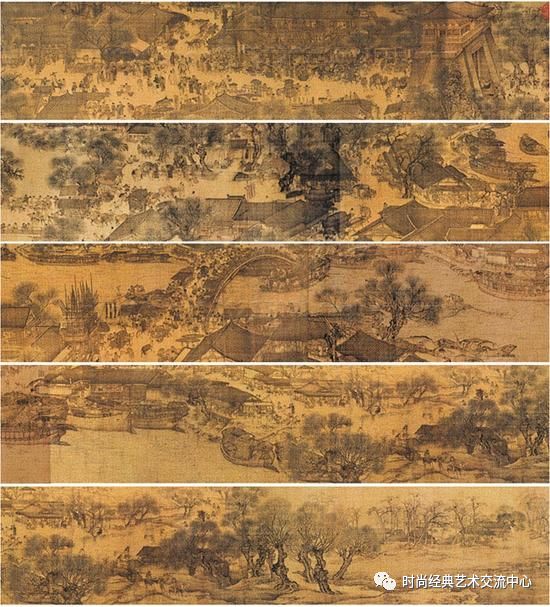

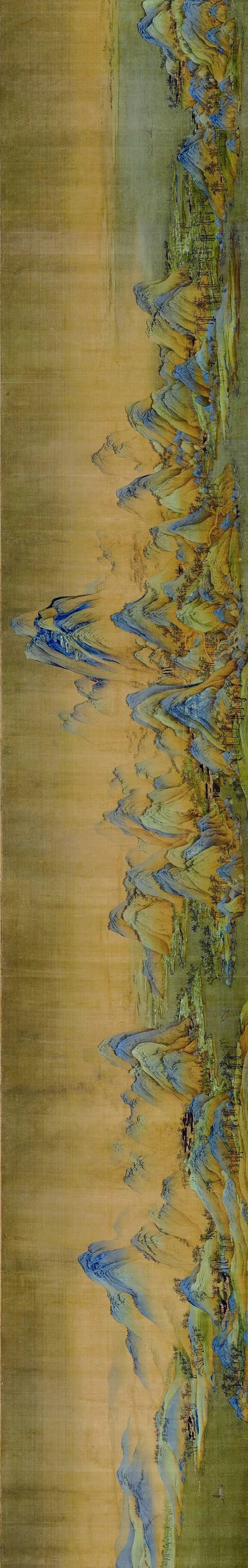

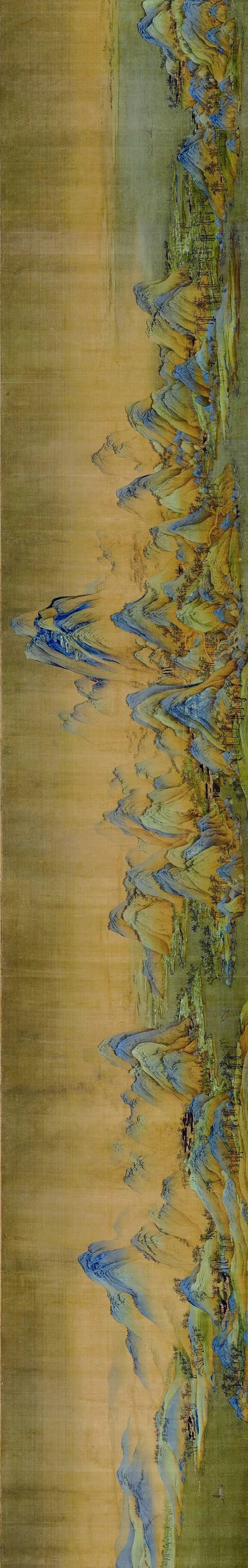

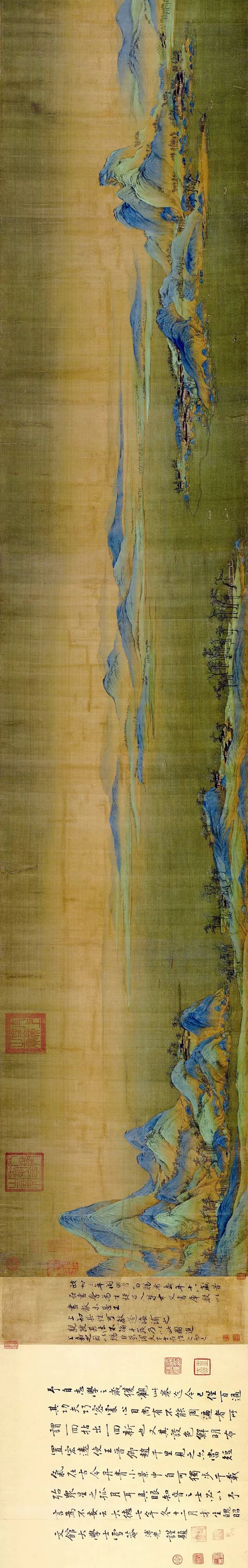

清明上河图宽24.8厘米长528.7厘米,作品以长卷形式采用散点透视构图法,生动记录了中国12世纪北宋都城,东京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况。这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的,在五米多长的画卷里绘制了各色人物。

关于《清明上河图》中画有的人数,说法不一,常见的有500余人说(白寿彝《中国通史》)、815人说(汤友常数米法)、1695人说(齐藤谦《拙堂文话·卷八》),此外各种牲畜六十多匹,木船二十多只,房屋楼阁三十多栋,推车乘轿也有二十多件,各种说法较为一致。如此丰富多彩的内容,为历代古画中所罕见。

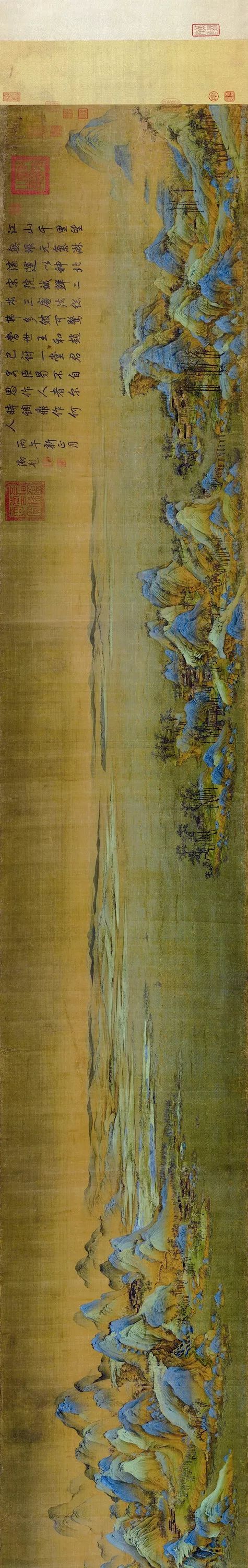

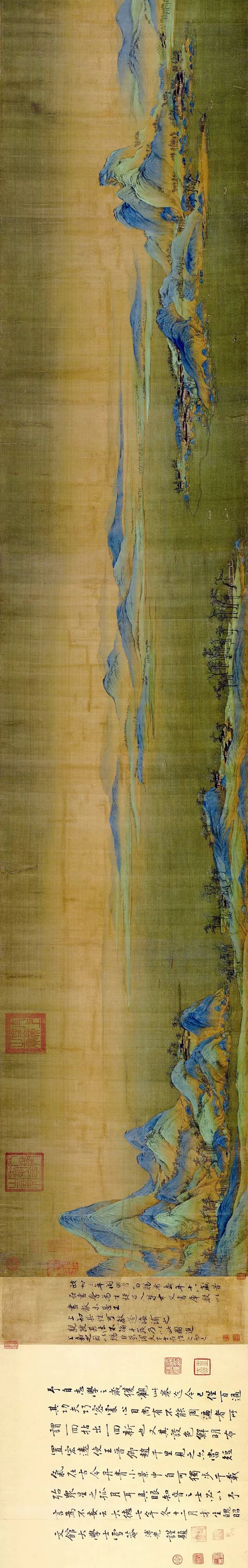

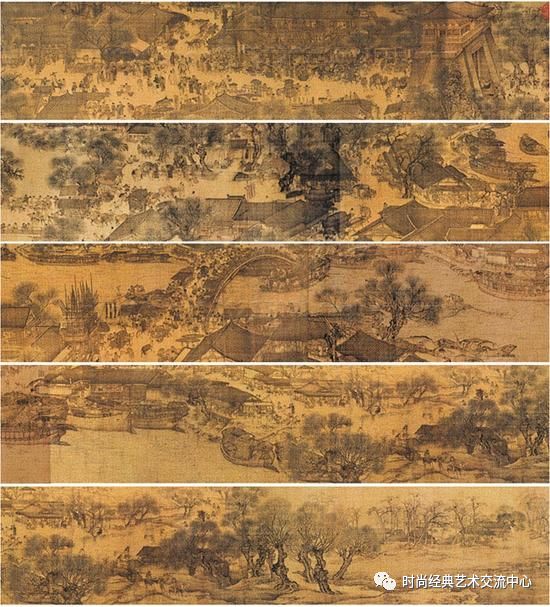

王希孟 (1096年—1119年),北宋晚期中国画家,画史无传,据《千里江山图》卷后蔡京题跋,知其18岁时为徽宗画院生徒,山水画创作曾得徽宗亲自指导,在政和三年(1113年)之前,创作了这卷《千里江山图》,此后便无音讯,清人曾推测他完成此画后不久即去世。《千里江山图》是这位天才画家的唯一传世作品,今藏故宫博物院。画用整绢一匹,画山峰起伏、江河浩淼之景,渔村野市间于其中,并描绘了众多的人物活动。用传统青绿法,用笔极为精细,在兰绿色调中寻求变化,为千古青绿之杰作。据史料记载,王希孟经赵佶亲授指点笔墨技法 ,艺精进,画遂超越矩度。工山水,作品罕见。徽宗政和三年(1113)四月,王希孟用了半年时间终于绘成名垂千古之鸿篇杰作《千里江山图》卷,时年仅十八岁,此外再没有关于他的记述。

千里江山图卷 王希孟作

绢本设色,纵51.5厘米,横1191.5厘米,现藏于北京故宫博物院

《千里江山图卷》是王希孟传世的唯一作品。他在参差起伏的山峦和江渚之间,以极大的热情精心地描绘了众多的渔村野店、山寺道观、溪桥、水榭、亭阁,形象刻画真实,铺陈合理。这种在自然景物之中容纳人工建筑,并形成一种表现特点的做法,是“燕家景致”的重要特征,但《千里江山图卷》的山水和人工建筑的结合表现得较“燕家景致”更和谐、更富有生活意味,因而显得更亲切、更有真实性。这幅青绿长卷巨制,画风严谨工丽,刻画形象精微周密。卷中几组主要峰峦作层峦叠嶂式的组合,主峰突出,峻峭秀拔,具有表现山势转折、强调主干线的作用。山峦的参差、叠压关系和前后位置巧妙地运用虚实,渲染精到,表现出崇山峻岭的意象。其画风和表现手法与北宋李成以来的北方山水传统相结合,并继承了宋院画“周密不苟”的画风。这幅青绿山水长卷的构图,采用全景式的形式,在境界上属于整体把握和整体表现的传统范畴,运用的是“以大观小”法,全卷置陈布势颇见匠心。景物放远,拉大空间距离,造成宏大的视觉空间。其上群峰耸立,冈岭相连;其下远渚遥汀,坻屿相间。江波之上渔舟游渡,画舫往来。其中楼观错落,长桥短榭、篱落村居散聚江皋山麓之间,平沙溪岸萦回映带,曲折连绵。各部形象的体块大小穿插,虚实相间,高下相合,起伏波动,构成一种往来回环、流动而和谐的空间节奏,具有无尽的律动感。

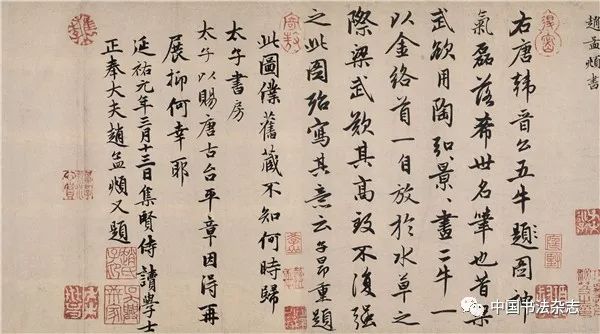

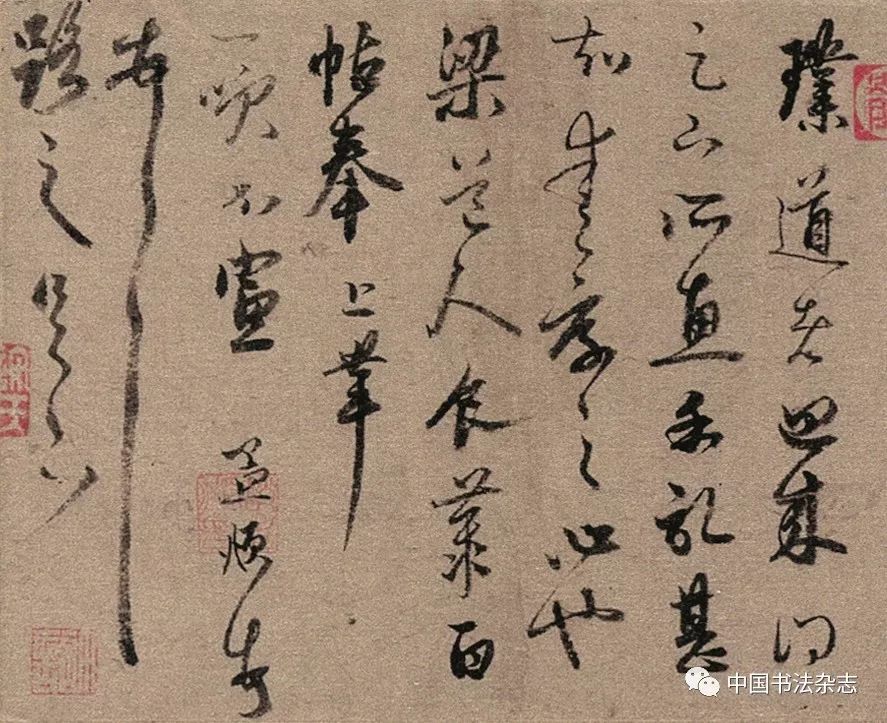

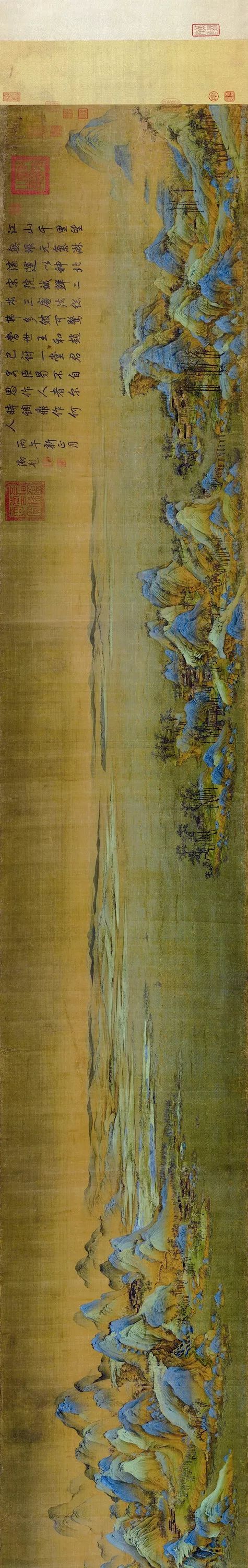

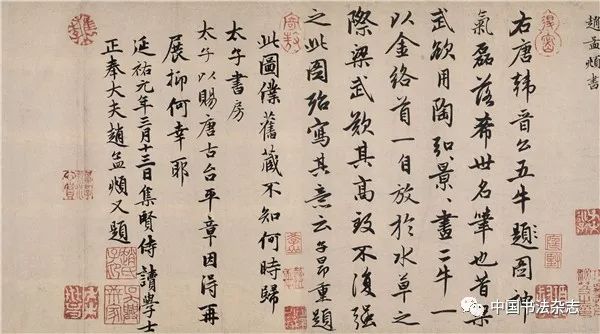

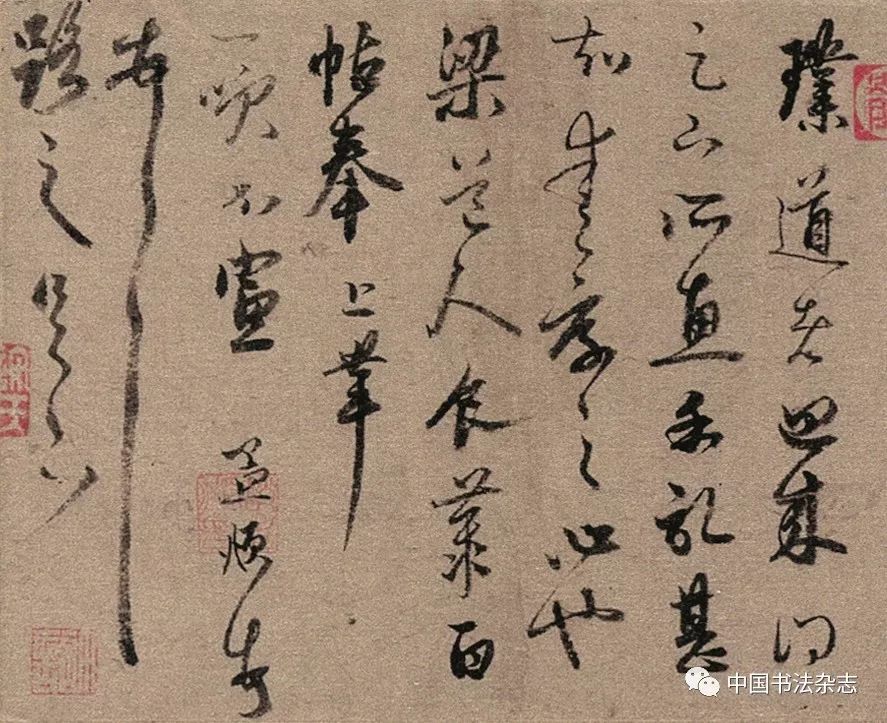

赵孟頫 (1254年 - 1322年7月29日),字子昂,汉族,号松雪道人,又号水精宫道人、鸥波,中年曾署孟俯。生于吴兴(今浙江湖州)。宋太祖赵匡胤的11世孙、秦王赵德芳的嫡派子孙。其父赵与訔曾任南宋户部侍郎兼知临安府浙西安抚使。南宋灭亡后,归故乡闲居。赵孟頫博学多才,能诗善文,懂经济,工书法,精绘艺,擅金石,通律吕,解鉴赏。特别是书法和绘画成就最高,开创元代新画风,被称为“元人冠冕”。他亦善篆、隶、真、行、草书,尤以楷、行书著称于世,创“赵体”书,与欧阳询、颜真卿、柳公权并称“楷书四大家”。著有《松雪斋文集》等。

元 赵孟頫 行书跋韩五牛图卷 故宫博物院藏

赵孟頫是中国古代艺术发展史的代表性人物,是“博学多闻、操履纯正、文词高古、书画绝伦、旁通佛老之旨”(元仁宗语)的文坛宗师。同时,赵孟頫将其艺术主张付诸书画实践,成为承前启后的集大成者。赵孟頫一生留下了大量书札,解读其书写背景、内容,寻绎其书写规则习惯,研究其生活方式、审美情趣与艺术修养,具有重要的历史及文献价值。但因为这些书札往往施于家人、朋友之间,用词简略,亦因时代之别,故其书札中所言及史实与用典,不免晦涩难懂,所以对这些书札进行精确考订、明辨源流,准确还原其历史事实,完整把握其文化内涵,于文化史、书法史研究而言具有补益之功。

元 赵孟頫 行、楷书翰札(之三) 故宫博物院藏

元 赵孟頫 行、楷书翰札(之八) 故宫博物院藏

(责任编辑:李正煊)