来源:青州市画廊协会

本网讯:

唐 放灯

火树银花不夜天,

游人元宵多留连。

灯山星桥笙歌满,

金吾放禁任狂欢。

正月十五日是一年中第一个月圆之夜,故称『元(月)宵(夜)』。道家以正月十五日为上元节。早在汉代已有庆贺元宵之俗,至唐规模更为盛大。唐睿宗时元夕作灯树高二十丈,燃灯五万盏,号为『火树』。『金吾不禁夜』是说京城破例取消夜间戒严,允许市民逛灯三整夜,又称『放灯』。

宋 蚕卜

捉弄米粉状蚕丝,

内藏吉语待尔食。

喜得佳兆虽自设,

依然欢乐不可支。

宋杨万里有《上元夜里俗粉米为蚕丝,书吉语置其中以占一岁之祸福,谓之蚕卜,因戏作长句》诗:『今年上元家里住,村落无灯惟有雨。隔溪丛祠稍箫鼓,不知还有游人否?儿女炊玉作蚕丝,中置吉语默有祈,小儿祝身取官早,小女只求蚕事好。』云云。既说是里俗,可知是杨万里家乡江西吉州地方的风俗;也即南方养蚕地区的风俗。

元 结羊肠

元宵初过犹自忙,

家家女儿结羊肠。

含情暗思心中语:

何时得似双鸳鸯。

《霏雪录》:『北方士女正月十六日用旧历纸九道为绳,乱结以首尾,联属者为兆,谓之结羊肠。』

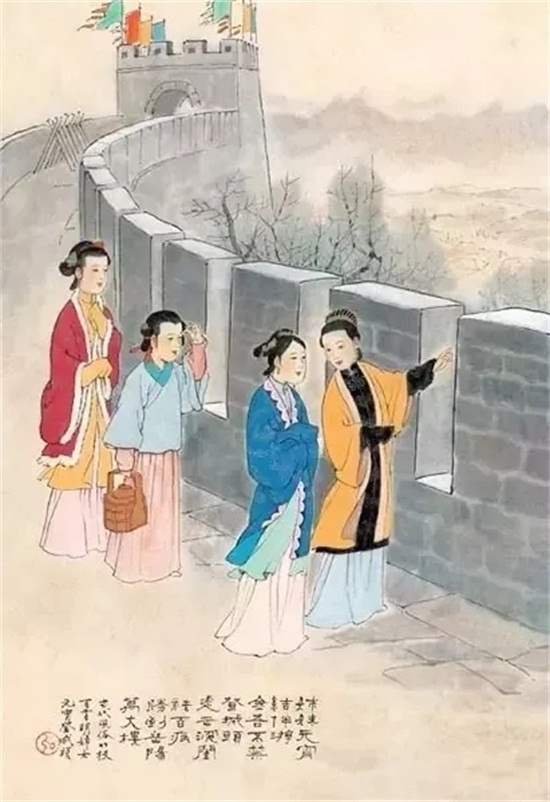

明 走百病上城头

姐妹元宵结伴游,

金吾不禁登城头。

走出深闺祛百病,

胜到岳阳万丈楼。

六对山人《锦城竹枝词》:『为游百病走周遭,约束簪裙总取牢。偏有凤鞋端瘦极,不扶也上女墙高。』描写当时成都妇女在元宵夜遍游城墙为乐事。

清 猜灯谜

弹壁灯贴三面题,

摩肩搭背来猜谜。

本似前朝射覆事,

文思机敏方解疑。

谜社在清代亦极为流行。或研究探讨;或张灯悬谜,招引猜射,娱乐民众。谜灯有四面,三面贴题签,一面贴壁,此灯又名弹壁灯。猜中者揭签,获小礼品留念。清家震涛有《打灯谜》诗云:『一灯如豆挂门旁,草野能随艺苑忙。欲问还疑终缱绻,有何名利费思量。』

清 请紫姑神

元宵之夜请紫姑,

保佑吉祥赐安福。

终归女儿同情意,

焉辨荒唐事有无。

虽为一种迷信活动,实则含有对旧社会不幸妇女的深刻同情,并希望她有保护善良人们的神力。

清 走百病摸门钉

元宵雪衬一灯红,

走百病后摸门钉。

但愿来年生贵子,

不枉今番寒夜行。

正月十六日走百病,盖妇女藉此节日可以走较远的地方,实为一种健身活动。而已婚不孕的妇女,摸城门钉,取『添丁』之意,希望来年可生子。

历代画家笔下的元宵节

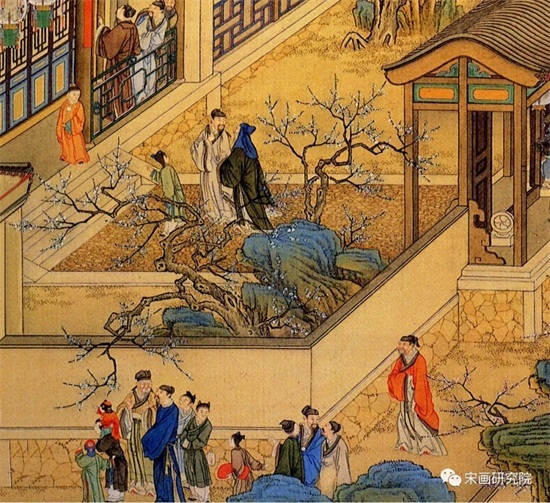

清 《乾隆帝元宵行乐图》

宪宗元宵行乐图卷37x624cm

《宪宗元宵行乐图》是明宪宗朱见深便服檐帽在御园观赏各种体育竞技表演的场面。画面上从右至左依次为射箭、蹴踘、马球、捶丸、投壶,场面宏大繁复而又具体入微,生动地表现出当时宫中的文体娱乐活动中的皇帝亲自持棒参加捶丸活动。明人周履靖《丸经》跋谓:“予壮游都邑间,好事者多尚捶丸”。

它构图严谨,笔法细腻,画面上的宫廷院落巍峨壮观,各种人物的情态、动作细致入微,繁而不杂,多而不乱。《宪宗元宵行乐图卷》描绘的是明朝成化年间皇宫里过元宵节的各种情景。每幅场景都有宪宗皇帝在场,他穿着不同的盛装,或站、或坐,表情安详,在欣赏着元宵节的各种活动。画面中,从早至晚的各种节目,场面均有宪宗在场,其中演出、杂技、魔术、烟花爆竹及整山灯市等场面恢宏。画中,还有在宫内设街市,模仿民间习俗放爆竹、闹花灯、看杂的情景。图中身着便服的明宪宗坐在殿前围帐中,侍臣们立于两旁,殿上悬有彩灯,一派繁华。

郎世宁《正月观灯》

彩灯

南宋李嵩《观灯图》

元宵行乐图

清代 佚名 《升平乐事图》

百子闹春图是古代绘画常见的题材,源自于中国的的传统文化,宋代就有《宋人百子闹元宵图》,这是古代“多子多福,人丁兴旺”传统观念的生动写照。

清冷枚《百子图》

(责任编辑:王伟)