来源:书法艺坛

本网讯:

书画艺术的审美当然是审艺术作品本身之美,审艺术作品的文化含量和创作者自身融入作品的精神含量。以书画作品艺术水准的高低和文化含量的多少作为审美情趣和价值的取向,这是天经地义的事,纵观历史,艺术水平之高低才是决定艺术家名气大小的核心因素,在历史上留得下去的艺术作品,是要经过时间的洗礼,经过历史的检验,只有一代又一代对该艺术作品的认可和推崇,这样的作品才是好作品。

真正的艺术精品绝不是艺术家本人说了算,也不是几个媒体大肆吹捧说了算,更不是你戴了几顶官帽子,获了几个大奖,拉了几个名流捧场,搞了几次展览,虚弄了几十次高价拍卖,便自我标榜为精品那么简单。社会广泛的认可和时间的洗礼,历史的遴选才会沉积出真正的精品。我以为艺术家本人在世时多半是看不见的,尽管我们有的艺术家很自恋,认为自己是五百年来第一人,认为自己是大家巨匠……

细细想来,这些皆滑稽可笑。这种现象可能是中国艺术作品的价值和价格体系的专利。在欧美等西方的国家是绝对找不到的,因为他们根本没有艺术官员,也没有什么官方的艺术组织来领导艺术家,他们的艺术家是独立的艺术家。这种把权力的大小纳入艺术作品价格的评判体系,只会给艺术的本身带来灾难。艺术家著名,我以为没有什么不妥,关键是以什么方法去获得这个名,以自己作品的文化含量和水平去扬名?以自己的品德,学识、修养、胸怀去扬名?以展览、宣传、炒作去扬名?以官位权力的大小去争名?等等等等……这些都是获取名声的手段,然而在这些手段中,我以为还是应该以学问而名,以品德而名,不要以权力、猎奇、炒作去获名。

中国有句俗话叫“来得快也去得快,来得容易也丢得容易”。权利固然能让艺术家快速获名,但这个名,多少是虚、多少是实?能保留多久?挨不挨人骂?在历史上留不留的住?沉不沉的下去?这就很难说了。我看有的在台上是赞美声一片,一下台便骂声一片,因为你可以一段时间掌握话语权,但你不能一辈子掌握话语权,这种靠政治权力获名的艺术家是逃不过“来的快也去的快”的定律。

更为可怕的是权力同艺术结合后,这些官员的艺术观念和审美取向,便会通过权力的威力成为大众的审美取向,当然我们不能否定这些艺术官员的作品中,也有很多优秀的作品,那些艺技平平,滥竽充数的艺术官员,常常会通过自己的权力把自己那些平淡无味,劣质丑陋的艺术作品标榜为精品。我称之为权利的“强奸试”审美。很多书画者为了参加展览,为了入会,为了获取名声不得不去拜码头,入门派,不得不昧着良心去阿谀奉承,这种通过权力去传播劣质艺术品的行为是相当可怕的,它会让国人的审美观发生扭曲,它会使人们的心理变得阴暗,它会让一些奇奇怪怪毫无美感,甚至丑陋庸俗的作品,污染人们的视线。艺术家创作是独立的,你创作什么没有人管得了你。创作的个性自由,我们应该提倡,但只要作品进入社会,艺术家就必须具有社会责任感,我想没有一个艺术家不想自己的作品得到社会认同,故而艺术的创作也是社会的。

艺术需要美而不是需要丑,以丑为美的观念从来都是被历史否定。艺术家一定不要走邪路,只重自己的个性不重审美的共性,你的作品大家都说好,行家也称赞,这样的作品才是好作品,千万不要孤芳自赏、自视清高、怪异猎奇,搞些奇奇怪怪、庸俗丑陋的作品,这类作品定会成为历史的笑话。

艺术需要真正的具有文化含量和反应艺术家健康精神面貌和民族精神的优秀艺术作品,需要给社会带去美,给人们带去启迪和精神享受的雅俗共赏的好作品。艺术的审美应该是阳光而富有生气的,应该是积极而健康向上的,应该能够陶冶人们的心灵,净化人们思想的。

艺术审美的决定因素应该是艺术作品的本身,权力不应当作为艺术审美的因素,权力所带来的名气对艺术作品的知名度肯定有所提升,但他最终是不能改变艺术作品本身的艺术含量,故而我们应当消除艺术作品审美中权力的影响。

近年来,我欣喜的看到我们的70后、80后、90后,他们有鲜明的个性和较为独立的审美观,在购买和欣赏艺术作品时,更多的是会在乎自己心里的感受,他们用自己的审美观去评判艺术作品的优劣,他们对艺术家的官衔不那么迷信,甚至有些反感。他们所喜好的作品,是能触动自己情感的作品,这是一个好现象。随着他们这一代人个性和审美情趣的独立,必将引导我们更多的艺术家,创作出符合他们审美需求的艺术作品,他的情绪才是艺术品,审美取向的方向标,或许这些作品在某些阶段会很通俗,但没有通俗就不可能有雅致,大浪淘沙,精品定会在大众审美中产生。中国书画传统的审美情绪已扎根群众,标新立异、猎奇乖张、庸俗媚外、以丑为美的当代所谓流行的审美观,定会进入历史的垃圾箱。相信未来几十年,中国艺术审美的取向,绝不是几个艺术家和那些艺术家官员就能左右的,艺术家必须用符合大众审美情趣的优秀作品说话,而不是用权力说话。

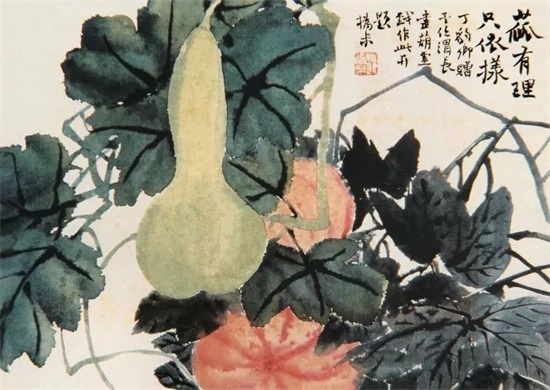

赵之谦作品欣赏

(责任编辑:王伟)