来源:书艺公社

本网讯:从黄宾虹到林散之,这样的传承在艺术史上是很少见到的。一位杰出的画家在书法方面所开创的事业,由一位学生接着做下去,并取得伟大的成就。如果把他们作为一个整体来观察,中国艺术史中书法与绘画关系的进展,在这里得到生动的展示。

黄宾虹绘画作品中的笔法,既深契传统的要旨,又活泼洒脱,不落蹊径,特别是晚年之作,看似毫不经意,但笔锋一触纸,便密实而凝重,即使是最细微的笔触,也像是“铁划银勾”,不可移易。

这是中国绘画中理想的,但却很少有人能够达到的一种境界。

仔细寻检中国绘画史,厚重者有之,灵动者有之,但厚重、灵动同时臻于极致,而又能如此密合无间地融合在一起,一人而已。

黄宾虹在笔法方面所取得的成就,是对中国艺术史的重要贡献。

黄宾虹绘画中对笔法的出色把握是怎样一步步发展而来的,几乎是所有人都关心的问题。

对此,我们可以从观念和技巧两个方面来进行考察。

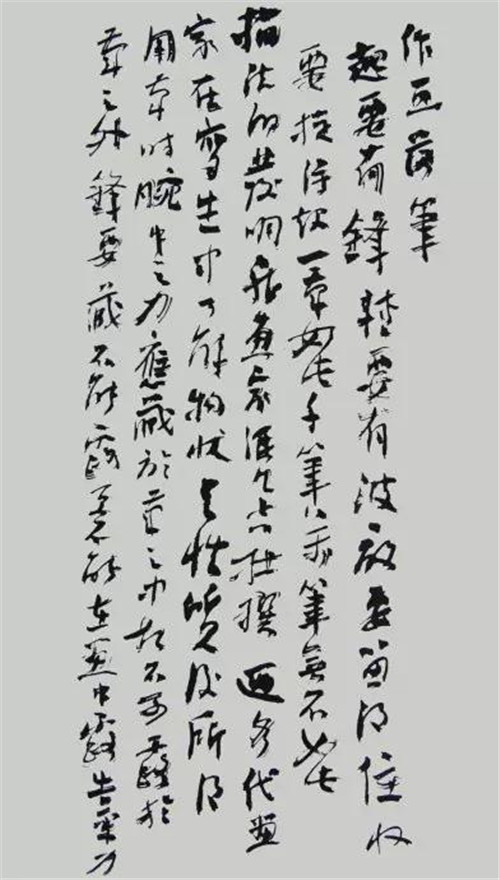

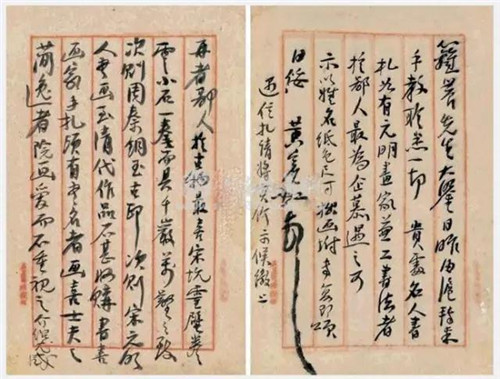

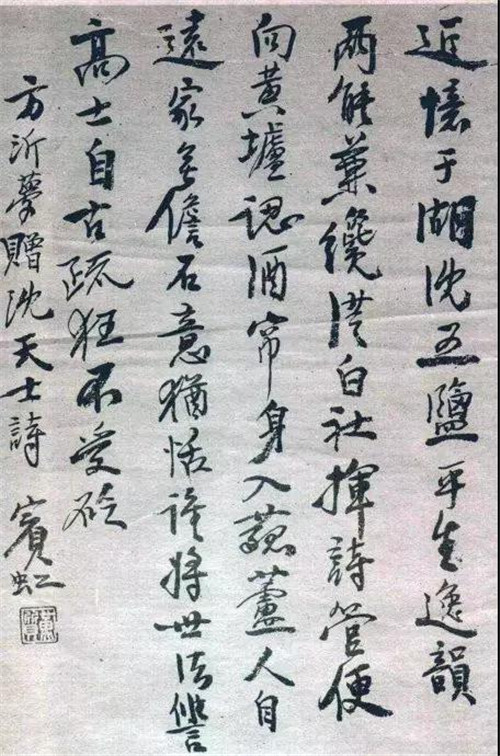

黄宾虹书作、手札

黄宾虹认为绘画中的笔法与书法中的笔法相通,而绘画中的笔法起源于书法。

他在所有场合强调书法对于一位画家的重要性。

他说:“大抵作画当如作书,国画之用笔用墨,皆从书法中来。”

他又说:“笔法成功,皆由平日研求金石、碑帖、文词、法书而出。”

粗略看来,这并不是什么新颖的观点。

历代文献中,不乏“书画用笔同法”之类的论述,但是仔细寻绎,黄氏关于笔法的观念与他人确实有很多不同的地方,其中有两点特别值得注意:

一、黄宾虹明确指出中国绘画的用笔源自书法——书法与绘画中的笔法不是从同一源头流出,书法为始基,绘画只是在这个基础之上生发;

二、黄宾虹提出了理想笔法的五个要素:平、圆、留、重、变,他在不同场合反复阐述这五个要素时,都依据前人书论和书迹而立论。

黄宾虹书作、手札

这是黄宾虹论述笔法要素时典型的一则文字:

一曰:平。

古称执笔必贵悬腕,三指撮管,不高不低,指与腕平,腕与肘平,肘与臂平,全身之力,运之于臂,由臂使指,用力平均,书法所谓如锥画沙是也。起讫分明,笔笔送到,无柔弱处,才可为平。平非板实,如木削成,有波有折。其腕本平,笔之不平,因于得势,乃见生动。细谷洪涛,漩涡悬瀑,千变万化,及澄静时,复平如镜,水之常也。

二曰:圆。

画笔勾勒,如字横直,自左至右,勒与横同;自右至左,钩与直同。起笔用锋,收笔回转,篆法起讫,首位衔接,隶体更变,章草右转,二王右收,势取全圆,即同勾勒。书法无往不复,无垂不缩,所谓如折钗股,圆之法也。日月星云,山川草木,圆之为形,本于自然。否则僵直枯燥,妄生圭角,率意纵横,全无弯曲,乃是大病。

三曰:留。

笔有回顾,上下映带,凝神静虑,不疾不徐。善射者,盘马弯弓,引而不发;善书者,笔欲向右,势先逆左,笔欲向左,势必逆右。算术中之积点成线,即书法如屋漏痕也。用笔侧锋,成锯齿形。用笔中锋,成剑脊形。李后主作金错刀书,善用颤笔;颜鲁公书透纸背,停笔迟涩,是其留也。不涩则险劲之状,无由而生;太流则便成浮滑。笔贵遒劲,书画皆然。

四曰:重。

重非重浊,亦非重滞。米虎儿笔力能扛鼎,王麓台笔下金刚杵,点必如高山坠石,努必如弩发万钧。金,至重也,而取其柔;铁,至重也,而取其秀。要必举重若轻,虽细亦重,而后能天马行空,神龙变化,不至有笨伯痴肥之诮。善浑脱者,含刚劲于婀娜,化板滞为轻灵,倪云林、恽南田画笔如不着纸,成水上飘,其实粗而不恶,肥而能润,元气淋漓,大力包举,斯之谓也。

五曰;变。

李阳冰论篆书云:点不变谓之布棋,画不变谓之布算。“氵”为水,“灬”为火,必有左右回顾、上下呼应之势,而成自然。故山水之环抱,树石之交互,人物之倾向,形状万变,互相回顾,莫不有情。于融洽求分明,有繁简无淆杂,知白守黑,推陈出新,如岁序之有四时,泉流之出众壑,运行无已,而不易其常。道形而上,艺成而下。艺虽万变,而道不变,其以此也。

黄宾虹书作、手札

黄宾虹在形成自己关于笔法的理想时,几乎仅仅凭靠书法而进行自己的思考,极少涉及绘画。

这与各个时代的画家都有所不同。

此外,他对笔法之必须坚持的标准,对不同笔法水平之间的差异,有着十分清晰的认识:

大家落笔,寥寥无几;名家数十百笔,不能得其一笔;名家数十百笔,庸史不能得其一笔,而大名家绝无庸史之笔杂乱其中。有断然者,所谓大家无一笔弱笔是也。

一位这样重视书法,坚持如此严苛标准的中国画家,按理说肯定会在书法上投入大量精力,临摹、思考、训练,切实把握前人杰作的各种精妙之处,同时尽可能表现在自己的书法创作中。

然而通过对黄宾虹书法作品的考察,可以看出,他不完全是这样去做的。

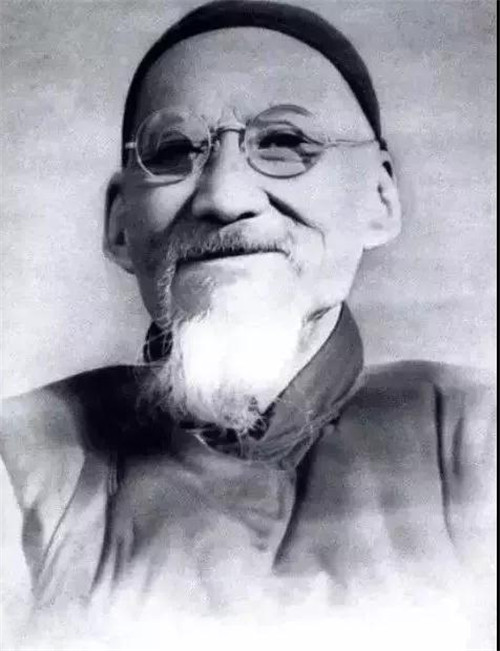

90高龄的黄宾虹闭目作画

黄宾虹的书法大致分为三类:

1.日常应用文字;

2.有意作为书法作品而创作的作品;

3.绘画题识。

这三类书法,书写时的心态颇有不同,作品所表现出的状态也有很大的区别。

三者中,书札等日常应用文字书写最为轻松。

排列之错落处有时远离常规,如致汪孝文札,“生大”、“佚闻”、“年归”、“饷金”等处都是其他人作品中很少见到的连接,而“下感”、“费心”、“不安”、“见所”等更是他独创的连接方式。这些连接新鲜而略显生涩,但不曾妨碍气脉的畅通。这些错落使整个作品具有鲜明的个性。结字随意生动,行笔流畅,但点画颇不经意,作者不大注意点画内部运动的操控,信笔之处不在少数。

应用文字,本不必计较工拙,信手写去,“辞达而已矣”——这原是唐代以后,特别是明清以来日常书写的惯例。唐代以前,对笔的控制贯穿书写的终始,下笔即“用笔”(对点画内部运动的控制);唐代以后,笔法的操纵转移到笔画的起、止、转、折处,控制“用笔”成为一个必须着意加以关注的事情,日常书写与精心的书写逐渐成为两件不同性质的工作。

不论是何等出色的书法家,只要稍为大意,略一放松对笔的控制,写出的字迹便有问题——或多或少会留下“信笔”(对点画内部运动不加控制)的痕迹。

如董其昌、王铎,都是对笔法有出色把握的书法家,但他们的文稿中,经常能发现因放松控制而出现的信笔问题。这也使得书法变成一件不容易完全祛除做作(或制作)痕迹的事情:要么任性恣情,不计得失;要么兢兢业业,一笔不苟。

因此董其昌说:“遇笔研便当起矜庄想。”

王羲之、颜真卿都没有说过类似的话。

黄宾虹书作、手札

致汪孝文札与致吴载和札的比较使我们更容易看出黄氏信札中笔法的特点。

两封信都是黄氏40年代的代表作。

它们的结字、章法、笔法都十分相似,只是前者线条较为圆浑,后者线条较为偏薄,但是细察两者对笔锋的控制方式——即用笔方式,却如出一辙。

后者更清楚地反映了黄氏的笔法状态:不着意控制点画形状,只关注笔锋的流畅推移,线条形态的变化更多依赖于笔毫的弹性而不是对线条内部复杂运动的控制;而前者水墨丰润,笔画被水墨缠裹,笔画内部运动的简单被隐藏了起来。

黄宾虹的信札,用某种程度上的“信笔”,换取了行笔(笔锋的推移)的自如、流畅。

黄宾虹书作、手札

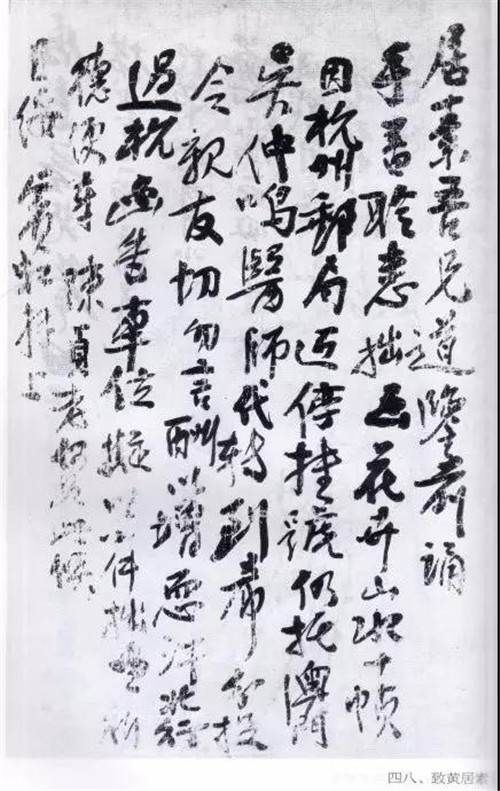

我们不妨把黄宾虹的书札与八大山人的书札、吴昌硕的诗稿作一比较。

八大山人致卷舒札书写随意而流畅,但笔画起、止、转、折等关键处都控制得很好,除“镌”字向左下方斜行笔画等三两处略感单薄外,几乎见不到什么用笔上的失误,字结构亦严谨。

这些与黄宾虹的信札成为明显的对比。

吴昌硕的诗稿却是另一种情况。横竖方向改变处用笔大多不加控制,但方向改变后,却确定而随意地书写,狠、重、自信、洒脱等感觉皆由此而来。

黄氏风格与吴氏截然不同,但在放弃对笔法某种程度的控制上,却有暗合之处。

这些比较,使我们对黄宾虹信札中的笔法有了更为清晰的认识。

黄宾虹晚年信札,风格与绘画中的笔法越来越接近。

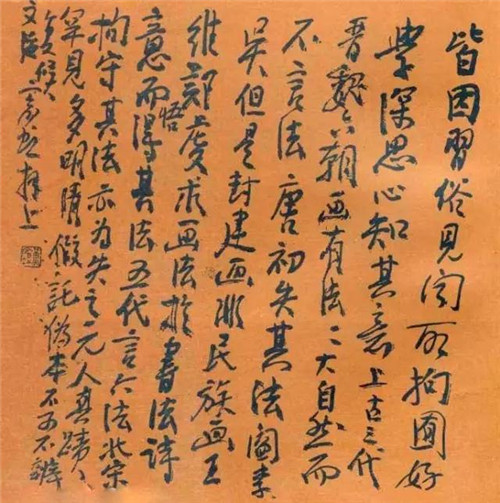

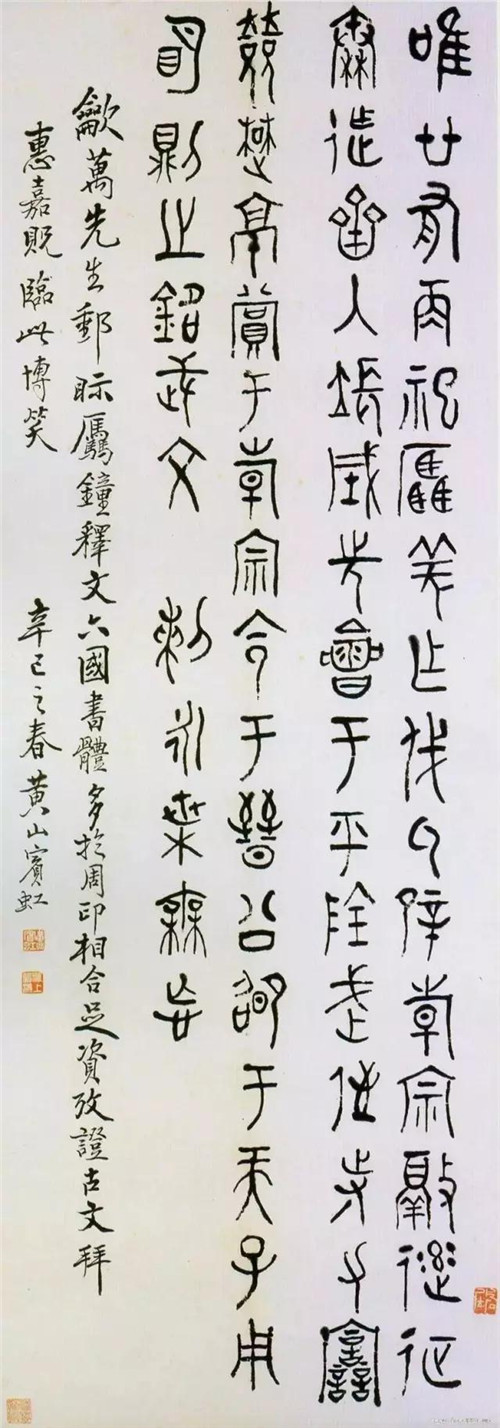

下面我们来看看黄宾虹有意作为书法作品而创作的作品。他的书法创作主要是行草书和金文作品。

黄宾虹书作、手札

黄氏晚年绘画中的笔触接近于草书,但这是无意识中的接近,实际上他对草书的理解受到时代的制约,在很长时间里未能探触到草书的核心。

宋代以来,“书法备于正书,溢而为行草”的观念逐渐深入人心。

所谓“正书”,主要指唐代楷书。唐代楷书强调提按的笔法,到清代成为痼疾,人们对点画的起止转折处百般操控,其它地方却一带而过,由此而形成包世臣所说的“中怯。

在这种笔法的影响下,根本不可能真正理解草书,因此整个清代几乎无人能在草书上有所成。

“碑学”的兴起使“中怯”的情况有所改善,但仍然没有打通进入草书的道路。

“碑学”虽然造就了众多的书家与杰作,但在草书方面一无所获。

黄氏以其敏锐的感觉,或许已经察觉到草书与绘画的重要联系,但他无法超越当时书法观念的影响而直探草书的奥秘。

他注定要走过一条曲折的道路。

他一直到晚年,才从自己绘画笔法所含草书的因素中获得灵感,打破自己观念和书写习惯的制约而触及草书的要旨。

黄宾虹书作、手札

黄宾虹的行书创作,大字作品基本上是在认真排列而已,用笔和结构都显得生疏,缺少统领整个作品的活力和连贯性。

小字作品稍好一些,如某些扇面,但书写亦拘谨,与书札、文稿、题识的作者似乎不是同一个人。

一部分有意将临写作为创作的作品中,笔画、结构都出现了平时不大出现的毛病。

总之,这些作品更注重用笔,但效果不好。在这些有意识的书法创作中,黄宾虹突然变得拘束起来。很可能,他对“书法创作”怀有一种特殊的慎重态度。

黄宾虹的金文作品大多是对联和临写的青铜器铭文,这些作品一般比较完整。这或许是由于对联程序固定,易于摆布,书写时比较便于把握;至于临写铭文,书写时有所依凭,毕竟比独立创作要容易得多。

黄宾虹书作、手札

黄宾虹在金文的书写中加入颤动、波动、提按、留驻,同时运用中、侧锋的自由转接(有时在一笔画中几次转换笔锋),致力表现铭文残缺的感觉,但部分笔画接驳处没有仔细衔接,似乎是故意留下某些对书写的暗示;他没有一味强调力量的使用,而在控制行笔中的生涩意味时,同时还表现出轻松的面。

与前人相比,他对金文有自己的理解和成功的处理。

金文联是黄宾虹金文的代表作。

金文联稿是一件颇为特殊的作品。它将同一副联语书写了两遍,而且未按通行格式排列。它可能是为创作一副对联所作的草稿。由于是草稿,书写时没有按他平日书写的习惯去控制笔画,笔触极为随意,起止也少有修饰,结果与他绘画中的笔触非常接近。

它由此而成为一件重要的作品,成为黄宾虹金文和绘画中笔触的中介。

有了这样一件作品,我们很容易感觉到他的金文与晚年绘画的联系。

黄宾虹书作、手札

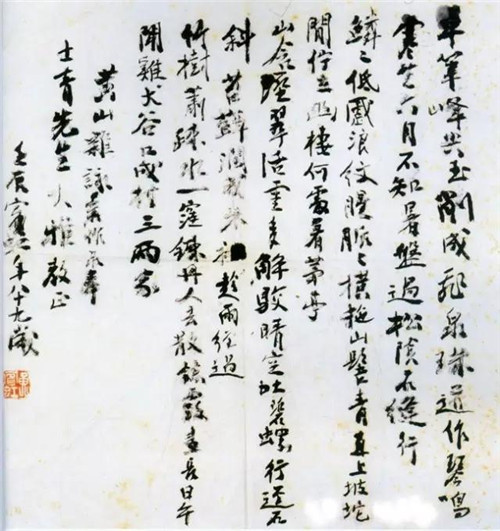

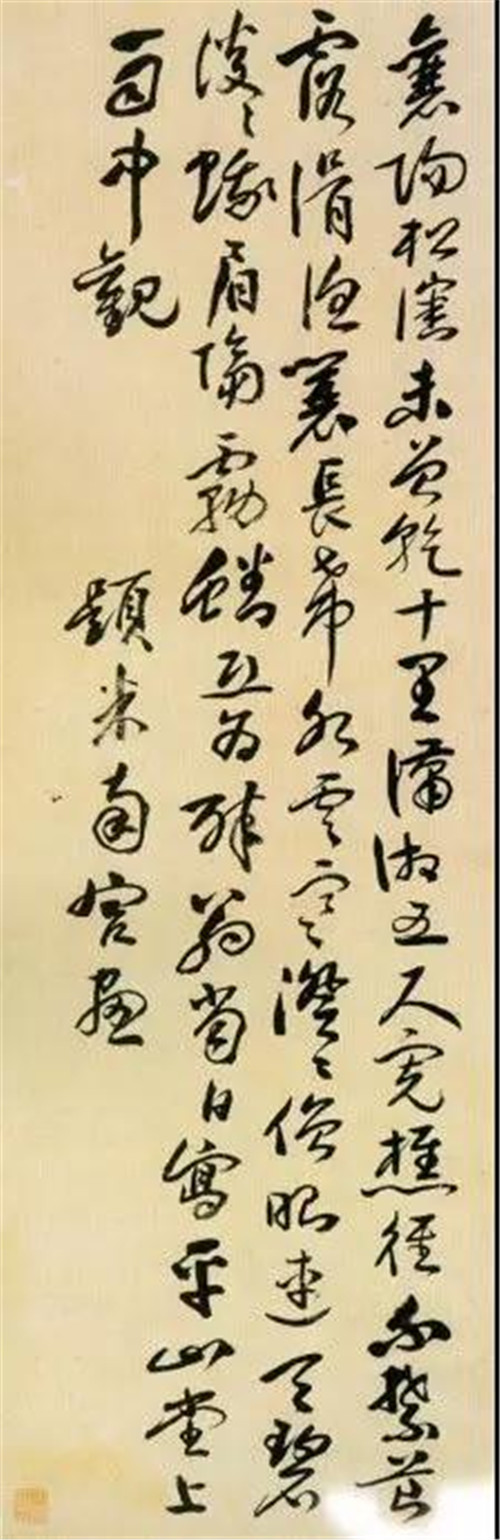

作为一位中国画家,绘画上的题识是作品重要的组成部分。

从中既可以看出画家主观上对书写的关注,更可以看出画家用笔习惯和空间感觉同时对绘画和书写的影响。

一位中国画家,不论书写水平高低,我们都能从他的题识中找到引向众多问题的线索。

黄宾虹绘画上的题识包含了他各种书写风格,或者说书写中的各种要素。有的题识留驻、顿挫频繁,楷书意味较浓;有的题识行笔流畅,结字随意,与他信札中的佳作如出一辙;有的题识与他金文的笔法暗合。

由于黄宾虹作品中很少记下创作时间,我们无法准确描述他绘画和书法中笔法融合的过程,但可以断定,在他80岁以后,这种融合已经在进行中。

按顿、留驻渐渐淡出,加上某些笔画收束处的省略,实际上它们已经非常接近绘画中笔触的节奏。

黄宾虹《山水册》第27开题有一诗:“溪南万古峡,常有野云封。朝夕雷雨过,白日下飞龙。”

这篇题识颇有草书的意趣。

虽然严格意义上的草字只有“万”、“过”等数字,但通篇笔势流动,极少提按;与他平时行书字结构相比,笔画间多有散脱处,而这正是将行书点画化作绘画笔触时必须付出的代价。

最有意思的是与画作相比,书、画中笔触的节奏、分量,甚至弯曲处的弧度、折叠处的角度,都能一一对应。

在黄宾虹的作品中,这种情况很少见到。

推究其中的原因,也许是作者趁着作画时运笔的节奏,就势书写的结果。

这是黄宾虹书法与绘画笔法最为接近的作品。

此幅题识章法也与绘画相关,第一行承右侧山头趋势而向左避让,此后各行都受第一行走势的影响。题识与绘画部分揖让有致。

绘画上的题识,有两种情况:一是画完后即时题写,一是画完后间隔一段时间再题写。这大致可以从题识与绘画笔墨的异同中加以分辨。前者更值得留意。

即时题字时,作者还沉浸在作画的感觉、节奏中,砚池中的水墨还保持着作画时的状态,等着题写的纸幅是被图形所簇拥的一方不规则的空间——这些都与常规意义上的书写有所不同。

黄宾虹是一位极为勤奋的画家,可以想见,他的感觉绝大部分时间沉浸在自己绘画的节奏中,因此被绘画的种种因素所环绕,应该是他最为惬意的书写状态。

黄宾虹确实也是在这种状态下,写出了他最精彩的字迹。

黄宾虹书作、手札

像《黄山白岳》一类作品,其中书法与绘画行笔节奏相近,但书写时毕竟受到字结构制约,转折较多,细部的处理、下笔时的感觉,与绘画还是有很大的区别。

只是在《山水册》题诗中,笔画被打散,字结构不再成为用笔的制约,字中的笔触才与画中的笔触真正融为一体。

由此可以见出,对黄宾虹习用的行书结构的解构,是充分发挥他用笔潜能的前提。事实上,在他书写的笔触逐渐接近绘画的同时,他的字结构已经在渐渐解体。

这是长期以来在他潜意识中不断进行的一个过程。

在黄宾虹书法的演化中,与绘画笔法的融合、行书结体的解构,成为互相依存的两面,而《山水册》题诗处于这两条线索交汇的最佳状态中。

黄宾虹晚年由于眼疾,有一段时间只能凭着极其微弱的视力进行创作。

他这一时期的绘画和书法都离开了过去的习惯,笔触短促,笔画之间的联系好像突然被解散,各自移动了一段小小的距离,但张力仍在。

这一时期对黄宾虹书法与绘画笔法的融合具有特殊的意义。

黄宾虹书作、手札

以上是对黄宾虹书法作品按不同类别进行的分析。通过这些讨论,可以归纳出黄宾虹书法笔法的总体特征,以及它们与绘画中笔法的关系。

黄宾虹对书法极为重视,但主要从书法中寻求观念上的支持。

如前所述,他对笔法的见解,全得之于书法。

他也非常重视书法训练,但他关于书法的某些观念影响到他训练的目标与方法。

或许由于从早年起,黄宾虹在艺术方面便具有很大的抱负,因此时时担心自己不能逃脱古人的影响。他说:“徒事临摹,便会事事依人作嫁”,因此只“吸取笔意不袭其貌”。

这是黄宾虹对于学习传统的一个基本的态度。

以上观念,肯定同时影响到黄宾虹书法与绘画的训练,但书法中的笔画远比绘画中的笔触复杂,对准确的忽视容易造成与书法某些关窍的隔阂。

他说:“如写意之作,意到笔可不到,一写到便俗”;而另一方面,“又有欲到而不敢到之笔,不敢到者便稚”。

黄宾虹指的是,在不同的场合,对笔法要有不同的处理,有时行笔要留有余地,不能“到”,有时又要敢于“到”。

这里虽然是论画,但与黄宾虹的书法亦暗合。

“到”是笔法中的一个重要概念,一个人对“到”如何感悟,如何认识,在相当程度上决定了他对笔法把握的深度。

书法中所谓的“到”,有它特定的含义。

所谓“到”,特指书写时笔锋必须到达的规定位置。

但黄宾虹的“到”与我们理解的“到”含义可能有所不同。

如致汪孝文,“轶”之长竖、“研”之左竖和下横、“希”之长横和长撇等处,我们认为“不到”的,作者可能认为已“到”;而“物”之长撇、“有”之长横等,我们认为过了的地方,他可能认为正好。

——黄宾虹书迹中此类细节比比皆是。

将此种细节与他的观念比照,可以断定,他的“到”与“不到”均不以典范作品为指归。

黄宾虹在学习书法的过程中,没有一个逼肖古人的阶段。

所谓“逼肖”,也有程度的不同。

确切地说,它首先是一种欲望。

希望“逼肖”,才会不顾一切去设法体察范本中的隐微之处,才可能将操作与对范本的感受准确地联系在一起。它是通向精微的必由之路。

没有一个逼肖古人的阶段,一位书写者必须自己在漫长的岁月中默默地去摸索、调整,通过无数艰苦的探索,才有可能找到所有细节所应到达的“度”。

几乎没有人能够真正独自完成这种工作。

黄宾虹的情况有所不同。

他有绘画作为依凭。

这里必须说到书法与绘画中笔法的区别。

书法与绘画实际面临的困难是很不相同的。

书写文字时,线条每经过一段不长的距离,方向便需要改变,这种改变相当频繁,控制它非常困难:这是书法技巧中最不容易掌握之处。

可以说,只要稍为关注一下不同书家作品的有关部位,便可立即分出他们技巧的高下。

然而,绘画中很少出现这种困难。

绘画中较短的线通常不包含方向的多次改变,就是较长的线,方向发生变化时,改变的剧烈程度也远不能与书法相比。

书法中线的推移方向经常有大的改变,但绘画中的线经常是在一个方向上做一些偏离或波动,两者所包含的难度是绝然不同的。

这就是为什么即使是一位出色的画家,也未必能很好地驾驭书法线条的原因。

不知道黄宾虹是否了解书法与绘画的这种区别,也不知道他是否在潜意识中察觉到这种差异而悄悄避开了书法中的严格训练。

事实是,他确实回避了书法中的某些复杂技巧,而只是站在稍远的距离上感受、把握书法的意境、气息等精神性的东西,而把更多的精力和时间投入到绘画中笔触的操练中,因此他对严格意义上的“书法创作”始终是有陌生感的。

绘画中单纯的用笔方式给黄宾虹锤炼自己的笔法提供了极好的机会:他只需要关注笔触的力度、节奏、连续性等不多的几个问题。

他把一生的精力都投入到这样几个问题上,目标清晰,单纯而执着。

在这一点上,他直插问题的核心,几乎从未走过什么弯路。

《黄宾虹》一书中写到:“黄宾虹画中,不管是石头、树木,还是舟船、房屋及人物,都是一勾一勒。……看黄宾虹作过画的学生都说他运笔的节奏是左一笔后必右一笔,上一笔后必下一笔,总是一勾一勒……”

何为“一勾一勒”?

黄宾虹在给学生讲课时,曾作过示范。

他说:

上勾下勒,此从云雷纹及玉器中悟得。写字作画都是一理,所谓法就是这样。此亦中国民族形式绘画之特点,与各国绘画不同之处。如花中勾花点叶,或完全双勾的,即用此种方法。但学者必须活用。

黄宾虹作品

黄宾虹对自己的书法有自信的一面。

他的这种自信不是没有道理的:他对毛笔的性能,对控制毛笔的基本方法有深切的感悟和熟练的把握。

有此凭借,因而有信札中的那种自由挥洒;然而他似乎又感觉到自己在严格的“书法”领域中的局限,创作“书法”的时候便不由自主换过一种心态。

事情的另一面是,他一直在潜意识中用他绘画中对笔法的感觉来改造他所接触的一切书法作品。

《黄宾虹书法集》中的一批临书作品,包括行、草、隶、汉简、金文等各种字体,可以看作是黄宾虹逐渐解散自己的书写习惯,让书法向绘画用笔靠拢的过程中的产物。

这些临摹之作,根本不追求结构的准确,笔法亦不顾范本的要求,只是按自己的习惯书写。

从这里可以看到黄宾虹的书写发展过程中重要的一面。

有一个现象与此相关。

黄宾虹留下约200万字的著作,但其中关于书法的论述、著录、逸事、札记全部加在一起,仅占2~3%。

一位如此重视书法且勤于著述的作者,关于书法,竟然只留下了这么一点文字,实在出人意料。

这只有一个解释:在他的精神活动中,真正去思考书法(不是“想到书法”)的时间并不多。

金石,特别是印章,是他关心的领域,留下的文字也较多,但是印章与书法虽然有关,其中的线与结构,只是为人们提供一种感觉,一种非书写线的范例,对这种线质的把握,毕竟还要通过具体书写才能实现。

书写是把握书法时绕不开的层面,但他对书写本身提供的思想很少。

黄宾虹思考得最多、记录得最多的,还是绘画。

这当然是一位画家的“正业”,但我想说明的是,黄宾虹对书法的重视,更多的表现在观念上,除此以外,黄宾虹关于笔法的思考、技巧、经验,主要在绘画中发展、积累而成熟。

黄宾虹在晚年留下了一些精彩的字迹,它们与他绘画中的用笔方式合而为一。

这些作品是长期发展的最终产物。

它们数量不多,但代表着黄宾虹书法的最高成就。

黄宾虹作品

黄宾虹书写的演化是一个漫长的过程。

他在绘画中已经竭尽心力。

尽管他生命悠长,但他仍然没有时间把他的书法也推向同样的境地。

生命的局限性在此,然而生命的无限性亦在此:他所做的一切,为后来者开辟了新的生机。

黄宾虹在笔法方面的独创性贡献,对某些后来者的书法创作具有决定性的影响。

林散之(1898-1989),1929年开始随黄宾虹学习绘画,深受黄宾虹的影响,作品笔触清晰,水墨华滋。

林早年即开始学习书法,师从黄宾虹后,自称“一变”。

60岁开始学习草书,“以大王(羲之)为宗,释怀素为体,王觉斯(铎)为友,董思白(其昌)、祝希哲(允明)为宾。始启之者,范(培开)先生;终成之者,张(栗厂)师与宾虹师也”。

70岁以后形成个人风格。

林散之的草书笔触浑厚生动,而内部运动又富有变化,水墨淋漓,意境高远。

中国书法史上,对草书的发展有重要贡献的书法家,可以数到王羲之、张旭、怀素、黄庭坚、王铎等五位,林散之列于其后而毫无愧色。

王铎是明代草书的集大成者,此后数百年,由于唐代楷书笔法的影响深入人心,碑学的兴起更是阻绝了通向草书的道路,无人对草书有真正的理解与感悟,更谈不到为草书的发展做出新的贡献。

但林散之做到了这一点。

他借助于长锋毛笔,加上自己对前人草书的深切领悟,创造了一种独特的与绘画笔法密切相关的笔法——蘸满墨水后,少用提按,多用使转,同时不顾一切地往前行进。

这便是他所说的“纵横涂抹似婴孩”。

他的草书线条,有时流畅、轻捷,有时狠劲,有时搅作一团,但随即又变得清晰澄明。

书法史上没有过这样的笔法。

黄宾虹作品

林散之笔法上的成就导源于黄宾虹。

黄宾虹虽然并不擅长草书,但为林散之提供了不可或缺的基础。

林散之的书法在精神氛围和技法的取向上,与黄宾虹如出一辙,对书法的基本理念也深受黄宾虹的影响。

这是林散之从黄宾虹那里接过的最重要的遗产。

但与黄宾虹不同的是,林散之一生——特别是晚年,其致力的重点是书法。

他对书法的思考远远多于对绘画的思考。

林散之对书法的真知灼见深刻而犀利,“论书诗”中包含许多洞见。

黄宾虹竭力避开前人的影响,但林散之对古代杰作的追索不遗余力,细心进逼,终身不懈。

在书写实践上,林散之将 黄宾虹那些任性率意的部分加以严格的锤炼,同时把书写的重心转移到最适于此种风格发展的草书中。

林散之幸运的是,继承了一份独特而关键的关于书法技法、形式、意境的遗产,而自己又能弥补为黄宾虹这一进路所缺少的要素,同时在字体上作了一次准确的选择——这一切汇合在一起,造就了一代大师。

从黄宾虹到林散之,这样的传承在艺术史上是很少见到的。

一位杰出的画家在书法方面所开创的事业,由一位学生接着做下去,并取得伟大的成就。

如果把他们作为一个整体来观察,中国艺术史中书法与绘画关系的进展,在这里得到生动的展示。