消息来源:书法寻迹

本网讯:

在书法圈之中,王羲之的“书圣”地位似乎是不可以动摇的,因为后来者多以他的书风为基,可谓是站在巨人的肩膀之上,而张旭和怀素也只能是其中某个领域的“圣”,诸如此类的“楷圣”、“行楷圣”等。

然而在此其中却有这么一位书家,他不仅不服张旭、怀素,在他生活的那个年代声望值曾一度超过了王羲之,他就是启功大师所说的500年才出一个的书法奇才——王铎。

王铎生于河南孟津的官僚家庭,优渥的环境给予他良好教育。自幼,他便踏上书法探索之路,13 岁临习王羲之《圣教序》,三年后便能字字逼肖,15 岁又钻精《兰亭序》,对 “二王” 书法痴迷到 “饮食梦寐之” 的程度,还自定 “一日临帖,一日应请索” 的日课,终生坚持。

在学王的基础上想超越王何其的难,所以他在当时是享有盛名,但之后的年代里名声就没有当时那么大了。他的书法以行草最为精妙,在用笔之上大气洒脱而又气势磅礴。

他的书风是取法“二王”,而后又广泛的临习李邕、张旭、怀素、米芾等名家,在此其中他尤其钟情于王献之的“一笔书”。笔法上,以 “韧性” 见长,行笔时曲中有折、弯中扭转,急缓有度、收放自如,笔势欹侧多姿,营造出雄强壮美的艺术效果。

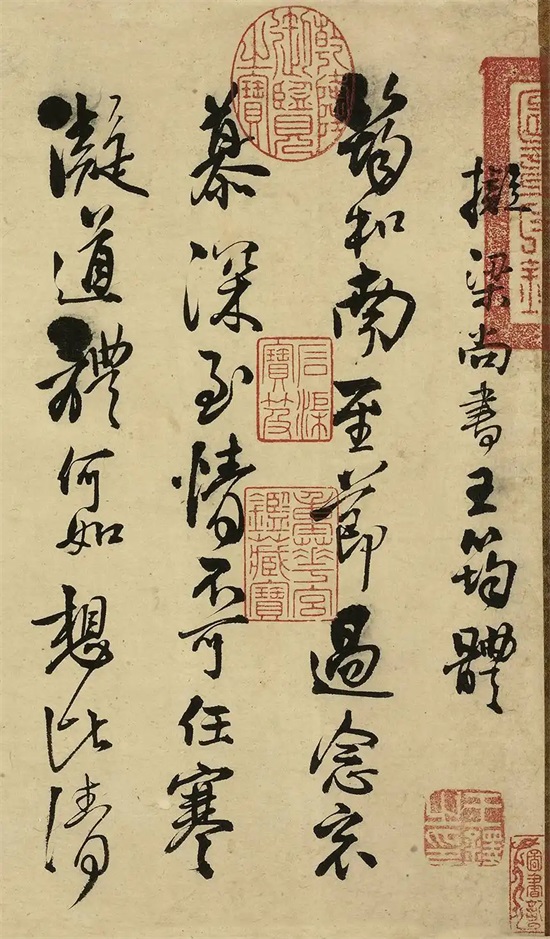

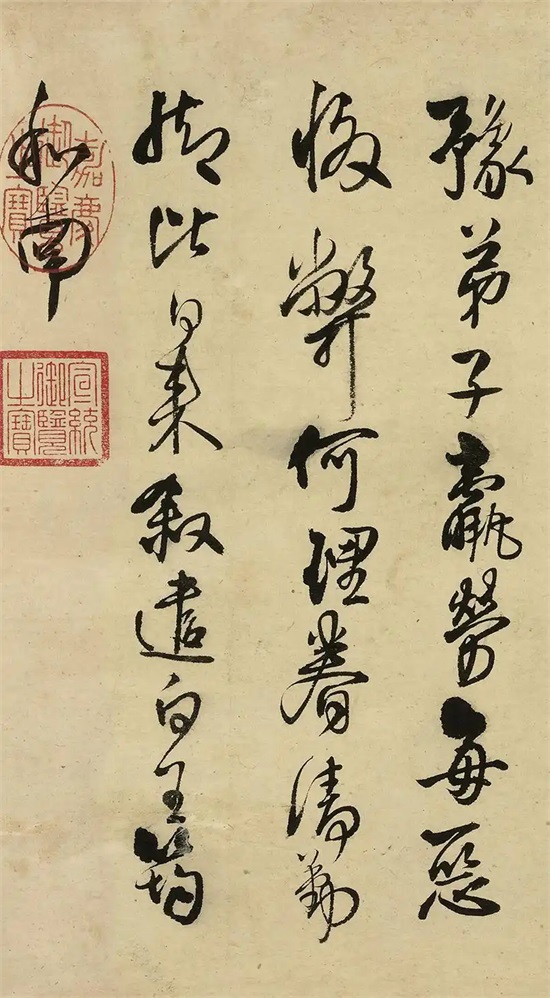

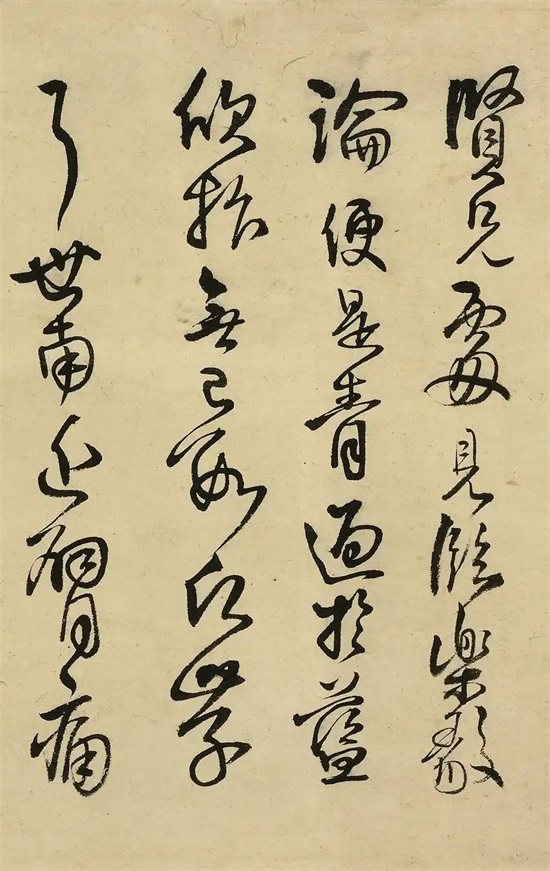

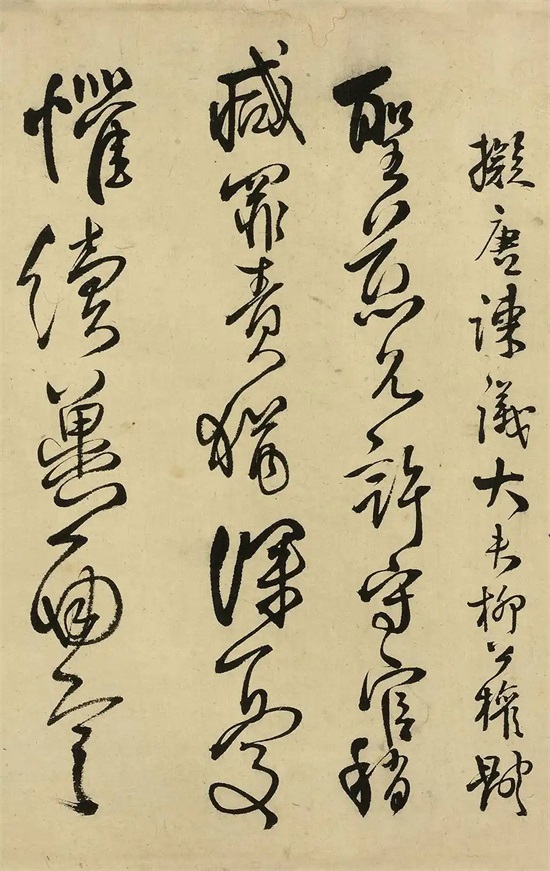

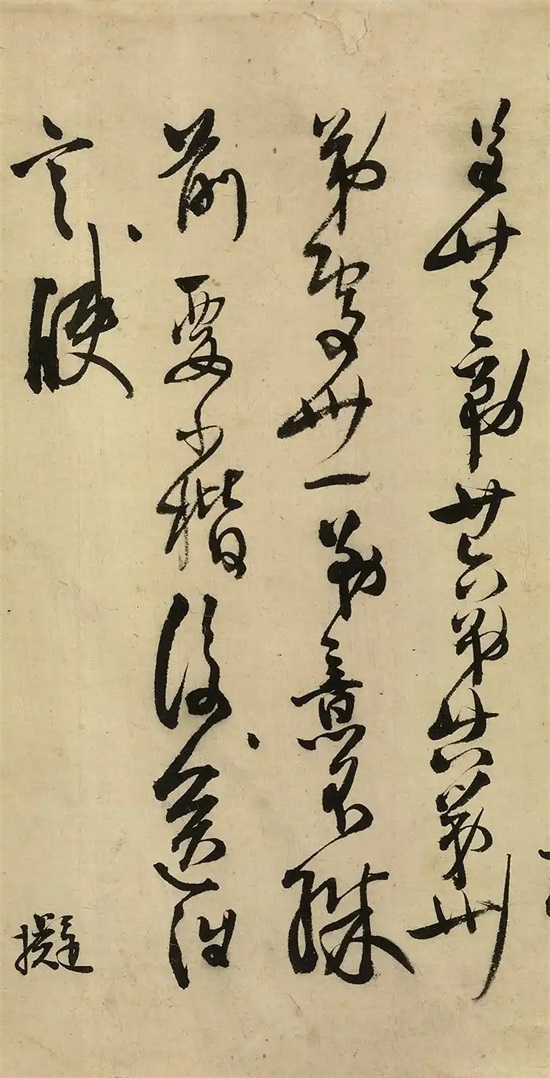

他在墨法上创造出了“涨墨法”,在创作时,他让墨自然滴落,通过运笔的急徐轻重,使墨色自然晕化,呈现枯润之变。这一创新在他于清顺治八年创作的草书《拟古帖》中展现得淋漓尽致。

《拟古帖》洋洋洒洒,全卷共计 51 行 260 余字,单字大小约 3 厘米左右。在此其中王铎巧妙藏锋,而后大胆施展其独创的涨墨法,在雪白的宣纸之上,营造出别具一格的块面之感。像 “凝”“體”“每” 这些字,皆是滴墨起笔,瞬间在纸上晕染开浓厚浑圆的墨色,笔画写得那叫一个浑厚苍劲。

这涨墨法可不简单,它还给整幅作品赋予了流畅又灵动的节奏感,仔细品味,还能感受到其中蕴含的深远意境之美。笔下的笔画就像顺着王铎的心意,自然而然地流淌于笔尖,在章法布局上,各个部分相互穿插。空间布局看似随意,丰富多变、纵横交错,可实际上条理清晰,一点都不显杂乱。

以往书法多是单字呈现出欹侧之态,而王铎偏不按常理出牌,他通过笔画之间巧妙的连接,将好几个字体组合成一个小组。这些小组共同倾斜、摇曳生姿,一下子就让作品充满了动态之感。有时候,他甚至以数字、半行,乃至一整行为单位来进行变化组合,精心营造出强烈的对比变化,构建独特的组合关系。

此帖虽名为“拟古”,实际上是王铎择取王筠、虞世南、柳公权、陆柬之、薛稷等五人笔意,替代昔人之书风,展现出强烈的创新意识。在当时的书坛是以赵和董的书风所笼罩,以“妍美”为主流书风,而王铎却越过元明两朝,以 “二王” 为师,剑走偏锋,打破常规,创作了这部经典之作。

崇祯即位首年,王铎考中进士,踏入仕途。但南明时期复杂的政治斗争,使他陷入困境,最终投降清朝,被列入《贰臣传》,背上千古骂名。可令人称奇的是,其书法成就并未因此被埋没,在清初影响力依旧巨大。

王铎的书法在国内久负盛名,文人士子、达官显贵皆以拥有他的只字片纸为荣,即便背负 “二臣” 骂名,其书法仍获公正评价。当代书法家沙孟海称他为书学界 “中兴之主”,启功赞其 “觉斯笔力能扛鼎,五百年来无此君”。不仅在国内,王铎声名还远播日本,有 “后王(王铎)胜先王(王羲之)” 之说。

(责任编辑:王伟)