来源:中国美术报

本网讯:

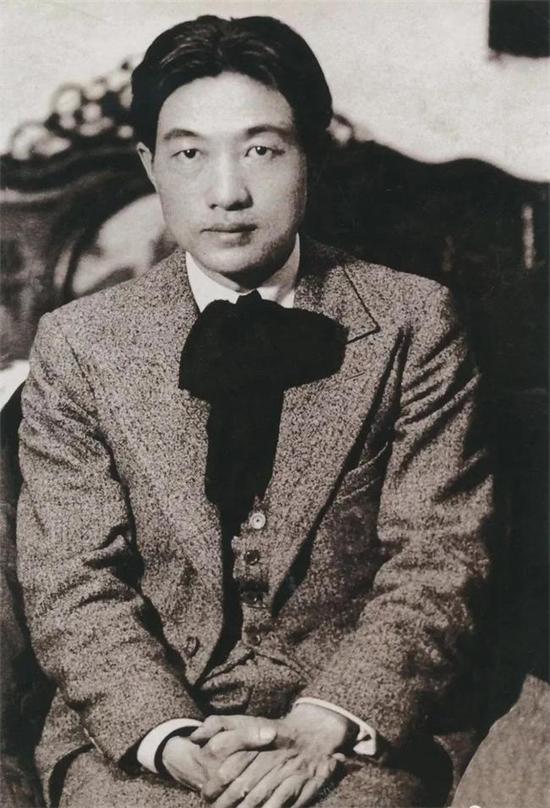

人们熟知徐悲鸿的画家及教育家身份,却鲜少关注到他的另一重身份——收藏家。徐悲鸿最早开始收藏任伯年的画作,目前可以追溯到1926年3月。徐悲鸿早年在上海极为困顿之时曾受到吴兴的一名商人黄震之的赏识与帮助,黄震之平生喜爱书画,1926年,徐悲鸿在他的介绍下认识了任伯年的长女任雨华的后人吴仲熊。吴仲熊知晓徐悲鸿酷爱任伯年的绘画,遂将多幅所藏任伯年父女的画作赠予徐悲鸿。

在这之后,1927年后可以算是徐悲鸿对任伯年画作的第二批收藏,徐悲鸿开始从各种渠道广为搜集任伯年的画作,“十六年(1927年)返居沪,以先君酷爱任伯年画,吾亦以其艺信如俗语之文武昆乱一脚踢者,乃从事搜索。五六年间收得大小任画凡五六十种,中以《九老图》、《女娲炼石图》轴,及册页十二扇十余种为尤精”,与徐悲鸿自己在《任伯年评传》中的记载相一致:“(1926年)后吾更陆续搜集,凡得数十幅,精品以小件如扇面、册页之属为多,其中尤以黄君曼士所赠十二页为极致。”宗白华也曾经记述:“有一个时期悲鸿在上海只要见到任伯年的作品,便倾其积蓄,广为搜集。当时友人开玩笑,说任伯年的作品后来越来越贵,这大概和悲鸿的推崇和搜集有关。”应当也指的是1927年徐悲鸿返回上海后的阶段。直到徐悲鸿去世之前,他还收藏到了最珍爱的八幅花鸟条屏。廖静文曾回忆道:“一九五三年九月,有一家画店送来十二幅任伯年的花鸟画……其中一幅《紫藤翠鸟》,悲鸿称为神品。悲鸿欣然同意,又从中挑选了较好的七幅。剩下的四幅,后来画店卖给故宫了。”

《梅花庵》任伯年 纸本设色174cm×46.5cm 1891年 徐悲鸿纪念馆藏

徐悲鸿纪念馆馆藏的任伯年作品中,共有人物画24幅——从形神兼备的写真肖像到妙趣横生的民俗人物、从借古喻今的历史传说到诗情洋溢的风雅生活,既可以看到任伯年在人物画创作上题材丰富、雅俗共赏的特点,也足见徐悲鸿收藏任伯年画作的全面广泛。馆藏任伯年作品共有花鸟画22幅,既有用没骨画法创作的《杜鹃》、《桃花流水》,又有吸取八大写意精神的墨笔《荷花》,还藏有任伯年晚期“最成熟之时”工写结合的八幅花鸟条屏。任伯年打破了晚清画坛的千篇一律和沉闷僵化,使题材更为丰富多样,艺术表现形式更为活泼多变。“在19世纪下半叶的海上画坛,若要论绘画题材之全面,则首推任伯年:人物(写真)、花鸟、山水、走兽、翎毛、虫鱼,诸科兼善;若要论画艺之多样精能,则又非其莫属:白描、双钩、没骨、点厾、青绿设色、工写结合等,无一不精”,徐悲鸿也曾称赞任伯年“于画人像、人物、山水、花鸟、工写、粗写,莫不高妙,造诣可与并论”。

徐悲鸿收藏任伯年的画作中,有一类极为特殊。徐悲鸿在任伯年画作《梅花庵》上题,“用夹宣则一作而得,两幅遇惬意者,副张亦是可留。尤以笔墨之不着形迹,为原纸所无,益深远”。夹宣,亦作双宣,通常指双层或多层的宣纸,是一种在抄造时需经二次或三次抄制的加厚宣纸。但根据龚产兴的记载,“任伯年与吴文恂关系甚为密切,吴为裱画工,伯年画画时,他常用两张宣纸叠在一起,画毕,揭走上面一张归伯年,地下一张归吴自己,所以他藏伯年画尤多”,可知徐悲鸿写到的“夹宣”实则为任伯年用两张宣纸叠放后创作的其中一张。徐悲鸿认为这样的“副张”的笔墨更加不着形迹,“为原纸所无,益深远”,墨色更加浅淡,有澹远的古意,故也纳入自己的收藏。根据徐悲鸿在任伯年画作上的收藏题跋,《梅花庵》上,徐悲鸿写道“副张亦是可留”;《独立苍茫》上写道“副页乃更逸”;《柳溪迎春》上写道“此亦副张而精采绝未损失”;《松下高士》上写道“此弟二层也”;《梅妃》上写道“底层愈觉玉洁冰清,一尘不染”,初步可以推断出这五幅馆藏任伯年作品是以上所述的“副张”。任伯年的画作能留下这些“副张”,也是其画艺高超、笔墨老到的体现,正如徐悲鸿在任伯年画作《独立苍茫》上所写:“伯年力透纸背,其画故以淡逸胜。而副页乃更逸,脱尽烟火气。” 对于这些意境清远、别有一番韵味的“副张”,徐悲鸿还在收藏题跋上叮嘱在保管时多加注意,不可因“张挂过多”而污损画作,从中可以体味到徐悲鸿对于收藏到的每一幅任伯年画作的悉心保藏。

《松石图》任伯年 纸本设色242cm×61cm年代不详 徐悲鸿纪念馆藏

除了这样的“副张”,在馆藏任伯年作品中还有一类特别的“未竟之作”。根据王震所编的《徐悲鸿年谱长编》所写,“1926年,徐悲鸿由黄震之介绍识吴仲熊。吴知徐酷爱任伯年的画,便将所藏伯年父女遗作未付裱者,全部赠徐,共数十幅”。徐悲鸿在《任伯年评传》中也曾记录了这一段收藏经历,“仲熊知吾嗜伯年画,尽出其伯年父女遗迹之未付装裱者,悉举以赠,可数十纸”。馆藏作品中共有五幅任伯年的作品(《杜鹃》、《荷花》、《牛》、《三鸡图》、《西施浣纱》)上有徐悲鸿的题记“仲熊赠我”,应同属这一阶段的收藏。其中,《西施浣纱》上又有徐悲鸿题跋

这些都说明了他曾从吴仲熊处收藏到了多幅未付裱过的任伯年尚未完成的遗稿。根据王震在《徐悲鸿年谱》中的记载以及徐悲鸿在《任伯年评传》中的自述,均表明这样的作品应有数十幅。但根据徐悲鸿的题跋文字,目前仅可以考证到馆藏中的四幅画作属于这样的“未竟之作”——徐悲鸿在《老树》上书写到“伯年先生遗作虽未竟,而精采已焕发,致可宝也”;在任伯年的画作《牛》上徐悲鸿题跋“悲鸿补竟并题”;在《芭蕉鸲鹆》上题记“伯年先生遗作,悲鸿缀一鸲鹆于上”;在《松石图》上指出“此伯年未竟之作”。这些 “未竟之作”都被徐悲鸿视为珍贵的璞玉,别有一番趣味。徐悲鸿对于任伯年画作的收藏是极尽其广的,甚至是这些不被他人注意到的“副张”和“未竟之作”,徐悲鸿也能从中捕捉到任伯年艺术的妙处而全部纳入珍藏,尽显他对任伯年的尊重和推崇。

徐悲鸿的收藏中以任伯年的晚期画作为主,这也进一步说明了他极为肯定并认同任伯年艺术中“传神阿堵”的特点,正如他在任伯年画作《仲英先生五十六岁小像》上的题跋评价:“伯年高艺雄才,观察精妙绝伦,每作均有独特境界,即如此作,其传神阿堵无论矣”。在同一幅画作上,故宫博物院原院长马衡的题跋中记载了任伯年的话语:“吾被投止时,即无时不留心于主人之举止行动,今所传者,在神不在貌也。”由此可见,这也是徐悲鸿与任伯年在艺术理念上相契合之处,他们二人在艺术创作中都推崇并秉承着“传神”的要义,推动了传统人物画的变革,都是中国传统绘画走向现代进程中不可或缺的篇章。

徐悲鸿作为收藏家的另一重身份人们还并不熟知,梳理馆藏任伯年画作,可以让人们一窥徐悲鸿的收藏故事和收藏观,看到他在艺术收藏上的倾尽全力。而徐悲鸿珍藏的任伯年佳作题材之广、种类之多,也体现出了徐悲鸿对于“一代明星”任伯年的肯定和推崇,特别是其中的“副张”和“未竟之作”,也是任伯年艺术研究中的珍贵史料。

(责任编辑:王伟)